Le 1er décembre 2022, le raï a rejoint la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Dans le sillage de cette distinction honorifique, des documentaires sur l’histoire du raï ont fleuri sur France Culture, Brut, ou encore Arte Tracks, soulignant l’actualité de ce genre séculaire dans les musiques électroniques. Comment expliquer un tel engouement ?

Dans le cadre d’une série d’articles sur les musiques traditionnelles, on s’interroge ce mois-ci sur la bonne santé musicale du raï, une musique contestataire et résolument cinétique, à la croisée de l’ancien et du moderne.

L’ADN du raï, entre tradition et modernité

L’histoire du raï est celle d’un emprunt constant du répertoire classique aux instrumentations modernes. Le genre naît au XXe siècle, porté par les voix des travailleuses agricoles au rythme du calendrier agraire, des fêtes votives et des vendanges. Chant d’émancipation féminine, il intègre des éléments de la mystique soufie et des allusions sexuelles, ce qui lui vaut durablement la censure et la condamnation morale d’une partie de la société algérienne.

Dans les années 1930, le raï s’enrichit progressivement du répertoire bédoui composé de poésie chantée du XVIe siècle, puis de la musique andalouse et asli. Porté par les hommes, il se développe dans la métropole oranaise, consacrant la figure de la cheikha, la chanteuse alternant danse sensuelle et textes aux accents licencieux.

Les années 1960 marquent l’apparition du raï d’influence andalouse grâce aux instrumentations puissantes de Messaoud Bellemou, “l’homme à la trompette d’or”, dont le cuivre résonne dans les stades et les fêtes populaires. En important la trompette, le saxophone ou encore la guitare, les chanteurs comme Belkacem Bouteldja et Noureddine Staifi effectuent une synthèse unique entre les instrumentations traditionnelles algériennes (gasba, derbouka, bendir) et européennes, conférant au raï des accents pop et blues. Avec Ahmed Zergui, instigateur de la pédale wah wah et de la guitare électrique, le raï prend des airs de balade électronique.

Les années 80 : le raï et la révolution

Puissant instrument de soft power, le raï s’érige en étendard de la liberté pour la jeunesse oranaise au lendemain de l’indépendance de 1962. Porté par des labels mythiques comme Disco Maghreb et les premières radios libres, sa diffusion s’accompagne d’une petite révolution technologique : le format cassette, qui permet l’écoute avec un casque audio afin d’échapper aux oreilles indiscrètes et à la censure du régime algérien.

La décennie 1980-1990 consacre l’âge d’or du raï, porté par les immigrés maghrébins réunis dans les cafés de Marseille, Barbès ou La Guillotière. La France se fait alors terre d’accueil et d’internationalisation pour la production musicale algérienne, avec le premier festival international du raï organisé en 1986 à Bobigny et l’apparition de maisons de disques spécialisées à Barbès, appuyées par Radio Nova, Libération (dans sa rubrique « Souk »), ou encore le journal Actuel.

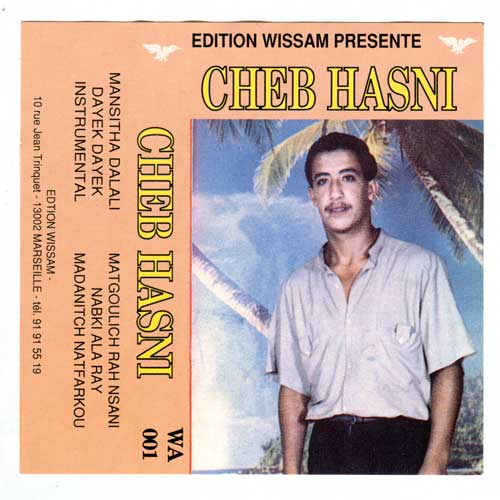

De musique marginalisée circulant sous le manteau, le raï devient une référence incontournable du box-office : avec la Marche des Beurs en 1983, la décennie des « cheb » (de l’arabe « jeune » et du verlan « chébran ») marque l’avènement d’étoiles montantes comme Cheb Mami, Cheb Hasni, ou encore Cheb Khaled, premier Maghrébin au Top 50 français en 1992 avec son titre “Didi” (1).

Porté par Rachid Taha, le groupe lyonnais Carte de Séjour contribue à la diffusion du zebda, un rock maghrébin rappé, sur fond de contestation politique et de satire de la société française, inscrivant le raï traditionnel dans les registres punk et folk.

Les années 90 : de la « musique beur » à la world music

À Paris, les groupes de raï comme Raïna Raï découvrent la boîte à rythme TR-808 et les instrumentations disco, tandis que la jeunesse branchée parisienne s’initie aux sonorités traditionnelles algériennes, fédérant dans son sillage les communautés marginalisées en quête d’énergies alternatives.

Ainsi s’opère la fusion du raï 80s avec la new wave venue d’Europe de l’Est. À l’aide des premiers synthétiseurs arrangeurs orientaux, les claviéristes reproduisent les quarts de ton et les modes de la musique orientale, décuplant la portée émotionnelle des mélopées traditionnelles.

Avec Cheb Hasni, Cheb Abdelhak ou encore Cheb Nasro apparait le « raï sentimental » empreint de la nostalgie de l’exil et des amours déçues. Le raï renoue ainsi avec son sens vernaculaire, proche de la notion de fatum latin : al-raî, ô mon destin, ô ma destinée, complainte lancinante et sidérale face à la finitude humaine.

Dans les années 1990, le raï s’ouvre aux sonorités traditionnelles africaines et celtiques sous l’étendard de la world music, et reçoit le sésame de la presse internationale : en 1992, Khaled enregistre son album éponyme avec Michael Brook, également producteur du sénégalais Youssou N’Dour et du breton Alan Stivell, et Cheb Kader collabore avec le malien Mamadou Konté lors du concert d’Africa Fête de 1993. En 1999, Cheb Mami et Sting enregistrent “Desert Rose”, single aérien où les modulations raï de Mami répondent à la complainte surréaliste de Sting.

Progressivement, le raï reçoit s’élargit aux répertoires traditionnels africains et afro-cubains tels que le reggae, le ragga, le soukouss ou encore le ska.

, Au-delà des frontières : Le raï ou l’utopie d’une harmonie universelle

L’internationalisation du raï s’adosse à des messages humanistes invitant à la paix et à la tolérance, alors que l’Algérie se déchire pendant la Décennie noire (1992-2002) et que commence la Première Guerre du Golfe. Dans ce contexte de tensions croissantes, Khaled inaugure le Concert pour la Tolérance organisé par Jean-Michel Jarre le 14 juillet 1995 devant plus d’un million de personnes à Paris, sous une Tour Eiffel bardée d’un croissant de lune.

Vibrant hommage à l’interculturalité, le raï se fait l’étendard d’une jeunesse « Black Blanc Beur » aspirant à l’égalité et galvanisée par la victoire de 1998, alors que se multiplient les hommages à Cheb Hasni, icône populaire assassinée à Oran en 1994 par le Groupe islamique armé.

Des années 1990 à la génération Raï n’B Fever

Dans les années 2000, le raï est en perte de vitesse. Dans un contexte marqué par la déchéance publique des icônes du raï 80’s (2), les attentats du 11 septembre et la montée du Front National, les productions culturelles de la communauté maghrébine suscitent la défiance.

Cheb Malik développe alors « l’after-raï », mélange audacieux de techno–house–raï dans un cocktail solaire aux accents acidulés. L’introduction des nouveaux outils de modulation comme le vocodeur et l’autotune contribue également au renouvellement du genre. Dans une nouvelle esthétique kitsch, pop et outrancière, le raï s’inscrit alors dans une ambiance mi-cabaret mi-mariage, à l’image des clips de Cheb Bello.

Avec les collectifs Raï n’B Fever, 113 – Tontons du Bled et des figures comme Amel Bent ou Diam’s, le raï se développe main dans la main avec le rap, tandis que la production de la communauté znegri (les enfants d’immigrés algériens et marocains en France) se diffuse en France et au Maghreb, avant d’entamer un virage commercial.

Aujourd’hui : un raï de bass et de breaks

Loin d’avoir disparu, le raï a aujourd’hui largement pénétré la culture pop et club. Sous l’impulsion de Rachid Taha et Sofiane Saïdi, « prince du raï 2.0 » et pionnier de la programmation MAO dans les compositions traditionnelles, le raï a acquis une forme hybride, empruntant aux codes de la techno, de la house, voire de la trance.

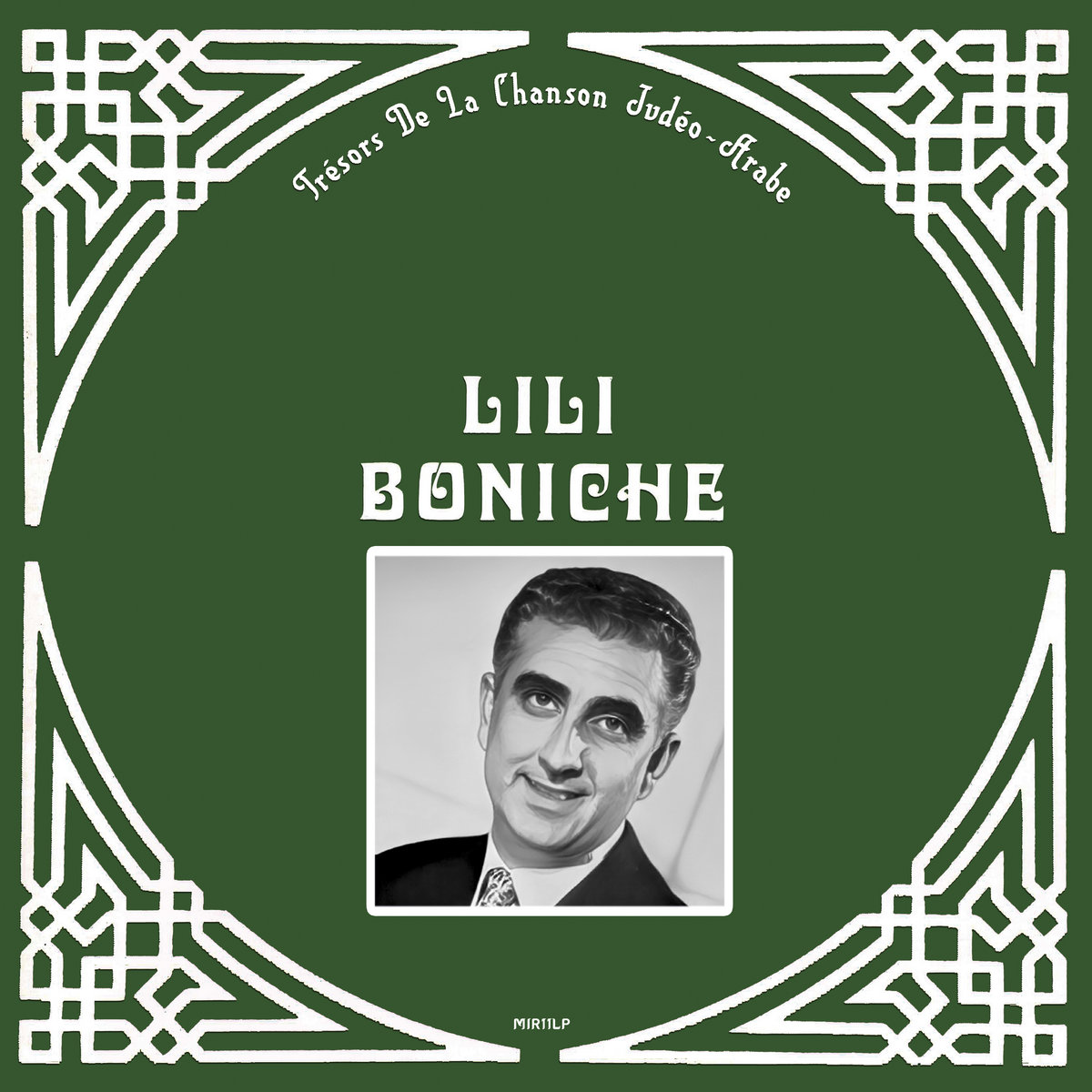

Porté par des groupes comme Acid Arab, Habibi Funk, Bédouin Burger, Kabylie Minogue, ou encore Taxi Kebab, le néo-raï n’a cessé de se développer en Europe, dans un métissage constant avec les musiques traditionnelles syriennes, libanaises et palestiniennes. À Paris, il s’accompagne d’un travail actif de curation musicale, comme les compilations du label Elmir, à qui l’on doit nombre de rééditions pépites comme le fameux “Bambino“ de Lili Boniche, ou encore de l’indétrônable Algerian Vinyl.

Du « raï-crush » du producteur et multi-instrumentiste Sami Galbi, aux soirées Fuego 100% raï de la DJ franco-algérienne La Louuve, en passant par les influences dubstep de Must Rousnam, qui sample dans ses compositions les voix des meddahates (les chanteurs de raï traditionnel), les productions raï ont le vent en poupe, soutenu par un public fervent.

Côté techno, le cyber-raï techno de Syqlone fait écho aux productions du duo Benzine, à Marseille, qui mélange habilement chanson bédouine algérienne et nappes synthétiques, dans des productions quasi-noise incorporant guitare et distortions.

Le raï et la jeunesse : Waï waï et ey ey

Sur TikTok, le genre se développe sous la forme du waï waï, détournement festif et léger saturé en auto-tune pour ados désabusés, surjouant l’esthétique du “foutu pour foutu.”. Accompagné de danses saccadées mimant les paroles, un peu comme la tektonik ou le harlem shake, le waï waï est la marque de la génération Z :

« Le waï waï est assez simple musicalement : ce sont des boucles répétitives, peu élaborées, qui invitent à tout lâcher, à faire la fête… c’est très premier degré. Cette musique exprime les tourments adolescents de type – j’ai rien, j’ai pas d’opportunité, mais je fais comme si j’étais le roi du monde avec tellement d’assurance que c’est performatif. », explique Sami Galbi.

En Algérie, le raï s’adosse à un nouveau courant, le ey ey, « un raï underground, robotique et très speed, lié à la consommation de psychotropes », voire aux communautés gay qui font timidement leur apparition dans le Sud du pays. Face aux interdits sociaux, cette danse subversive agit comme la réaffirmation d’une identité collective.

En cela, le raï 2.0 s’inscrit dans la deuxième étymologie du terme “raï”, qui signifie également “mon opinion, ma voie, mon statement”, dans un la veine anarchique du “no future, fuck la vie”. Comme le rappelle Sofiane Saïdi : “en gros le raï c’est : je dis ce que je pense, je fais ce que je veux !” (3)

Le crépuscule d’une révolution musicale

Alors, pourquoi cette effervescence des scènes raï, à l’heure où les productions traditionnelles peinent généralement à s’émanciper des tentations folklorisantes ?

D’une part, parce que le raï reste l’étendard d’une culture panarabe, portée par une jeunesse nombreuse et fière de ses productions culturelles. Les clips “Disco Maghreb” de DJ Snake et Ana Wana de Rim-K le montrent : accompagné de percussions multivitaminées, dans un univers kitsch performant une masculinité outrageusement virile, le tout dans l’univers des mariages et des parades en moto, le raï est une démonstration de la force et de la vitalité des identités maghrébines – “une façon de faire exister sa poly-identité lorsque l’on est né binational ou dépositaire d’une culture arabe”, pour Sami Galbi.

D’autre part, en l’absence de figure dominante du raï contemporain, comme Cheb Hasni ou Cheb Mami, le raï a acquis une définition plus large : il s’est profondément renouvelé en se diversifiant au contact des musiques électroniques, à un moment d’essoufflement de la scène rock et folk.

Enfin, si le raï reste une source d’inspiration majeure pour toutes les générations, c’est qu’il reste irréductiblement un espace de liberté. Pour Sami Galbi, “on peut parler de tout dans le raï. Il s’agit à l’origine d’une musique de cabaret, de prostituées, de taxis… c’est la musique du monde de la nuit, de ceux qui boivent et ont des relations en-dehors du sacro-saint mariage. Tout cela est encore très tabou, en Algérie comme au Maroc.”

À ce vibrant appel à la liberté s’ajoute l’amour d’un peuple et la nostalgie de l’exil, partagée par l’ensemble de la communauté maghrébine.

“Je pense que nous, les Nord-Africains, on est très nostalgiques. Les thèmes que sont la distance, l’exil, l’amour, les tabous… reviennent tout le temps dans le raï ; de même que les thèmes plus militants comme la révolution et la dénonciation de la corruption de la classe dirigeante.”

Les commentaires YouTube de la touchante archive visuelle que constitue le clip “Ya Saleh kounek Salah” de Noureddine Staifi sont à cet égard extrêmement révélateurs : unanimement, les internautes évoquent avec regret leur Algérie des années 80, “la belle époque” d’une parenthèse de libéralisation culturelle, résumée dans cette formule – “par Dieu, on pleure quand on pense aux bons jours.”

CONCLUSION

La trajectoire historique du raï est celle d’une brillante synthèse de l’ancien et du moderne, témoin de la multitude des identités culturelles qui l’animent, et intrinsèquement lié à l’histoire de la lutte contre l’exclusion sociale. S’il a permis la légitimation des productions culturelles maghrébines, le raï reste toutefois réduit par le grand public à sa seule fonction de marqueur de l’identité arabe. En cela, déplore Sami Galbi, “quand on joue de la musique arabe, on est politisés malgré nous. Depuis le 11 novembre, l’identité arabe nous excède, nous échappe, c’est une culture devenue objet de polémiques et de débats publics constants même quand, avec un peu de naïveté, le public est surpris d’entendre une musique arabe pacifique, invitant seulement à faire la fête.”

Aujourd’hui, le conflit sanglant qui oppose Israël et la Palestine décuple la portée intrinsèquement politique du raï, réactivant les tensions qui frappent les productions musicales ouvertement solidaires de la cause palestinienne – à l’instar du DJ Arabian Panther, qui a vu ses dates annulées au Berghain en janvier 2024.

Pourtant, pour le grand public, une chose est sûre : non seulement raï is not dead, mais il ne s’est jamais aussi bien porté. En cela, le genre a tout le potentiel de renouer avec son identité historique – celle d’une musique universelle, puissant appel à la paix dans un monde déchiré par sa violence. À l’instar du morceau “From Gaza with love” de Saint-Levant, le raï invite à l’amour et pas à la guerre – ou plutôt, il invite au “tarab”, cette extase musicale initiatrice de la communion universelle.

———

(1): malgré sa tonalité festive et son instrumentation funk, Didi est un hymne caractéristique du raï : ses paroles sont une invitation aux plaisirs, sur fond de complainte élégiaque déplorant l’exil et l’amour rendu impossible par un destin trop cruel (« Pas de chance, pas de bonne étoile / pas de chance, pas de justice / jette le filet à la mer et pleure sur le destin »).

(2) : Cheb Mami est condamné pour violences conjugales et Khaled donne une série d’interviews controversés qui écornent son statut d’icône.

(3) : https://musique.rfi.fr/rai/20180403-sofiane-saidi-mazalda-el-ndjoum