Les révolutions musicales laissent à chaque fois un certain nombre de mélomanes de côté, elles en embarquent de nouveaux et limitent parfois les dialogues intergénérationnels à des heurts inutiles (vinyles / digital, analogique/numérique, raves/clubs, etc.) qui viennent nourrir les imaginaires collectifs de mythes plus ou moins vrais. Combien de fois avez-vous essuyé les plâtres d’un débat houleux face à un parent ou ami un peu plus âgé concernant des points de vue esthétiques ? Combien de fois avez-vous eu à écouter les rengaines surfaites de type, “tu ne peux pas connaitre ça, t’es trop jeune !”, ou des “c’était mieux de mon temps” ? Les goûts évoluent très rapidement et les pratiques culturelles également. Si on est toujours le vieux con de quelqu’un en musique c’est d’autant plus vrai que rares sont les gens qui arrivent à digérer un héritage passé et rester connectés au présent.

À l’instar d’un petit village d’irréductibles Gaulois résistant à l’envahisseur, Fabrice Desprez, fondateur de Phunk Promotion, peut se targuer d’avoir vu pas mal de modes et d’époques défiler. S’il est aujourd’hui toujours très connecté à l’actualité, il a également un recul et un bagage musical qui fait qu’il endosse bien volontiers le rôle du passeur plus que celui du vieux con. À l’écoute des changements et profondément jeune dans sa démarche, vous le croiserez toujours au bon endroit armé de son indéfectible enthousiasme. En bon communiquant, Fabrice gère depuis 20 ans son entreprise de promotion spécialisée dans les musiques «actuelles» et digère également deux décennies de club culture. Homme d’esprit, homme de scène et homme de backstage, le boss de Phunk a plus d’une histoire à raconter. Il y a quelques mois de ça, nous avons passé quelques heures dans son bureau pour en savoir plus sur son parcours. Bonne lecture.

Organiser un événement ça induit quoi comme démarche ?

Selon les modulations d’un événement et selon ce qu’il met en avant, une politique de tables/bouteilles ou pas, la musique, la jauge et la sélection à la porte, tu obtiens différents précipités de la société. C’est vraiment politique au final !

Le club, ça implique également une certaine dissolution de l’ego, parfois par un look, parfois par un déguisement. L’idée des raves, au départ, c’était une brèche au milieu de l’espace-temps dans lequel un magma difforme de gens se retrouvait.

Cette idée de dissolution de l’ego était peut-être vraie pour la rave, mais finalement le club d’aujourd’hui tient plus de la cristallisation d’un jeu social et de différentes positions?

Tout dépend de la manière dont le club est géré. La différence entre les deux reposait essentiellement sur la dimension légale, mais finalement très rapidement les premières raves étaient identifiées. La jauge change tout, lorsque tu peux faire rentrer 5000 personnes dans un hangar et que tu as de la place pour en faire rentrer 500 autres.

Finalement ton jeu social il est bien plus flou que lorsque tu as un micro club avec une jauge entre 200 et 300 personnes. Dans ce cas-là, ça crée de l’entre-soi, c’est malsain, je n’ai pas forcément apprécié l’état d‘esprit dominant des années 2000 à Paris à cause de ça. Il y a forcément 2 à 3 heures de queue devant le club et ça implique que beaucoup de gens ne rentreront jamais dedans, c’est nul. Puis la sélection n’est même plus une question d’attitude à ce stade-là. C’est simplement du copinage, ce sont les potes et les potes de potes.

Ponctuellement, j’ai de bons souvenirs, mais cette formule n’a pas de sens, sinon autant faire une fête en appartement.

Pourtant nombreux, sont ceux qui glorifient les belles heures du Pulp à Paris, et le club n’était pas énorme.

C’est l’illustration même de l’entre-soi. Avec Guido, nous étions les premiers à faire nos soirées hétéros les jeudis et c’était un petit club. Lorsqu’il a cartonné, c’est devenu trop petit. Si ton club fait 20 mètres de long et que tu mets 15 minutes à le traverser à cause de l’affluence, c’est que tu ne peux pas danser et que tu ne peux pas apprécier vraiment la musique. Bien sûr qu’il y a un état d’esprit et de la déconne, ce serait mentir de dire que je n’y ai pas eu de bons souvenirs. Au fil des années, je constate que je sors vraiment pour écouter de la musique. Maintenant plus que jamais.

Le Pulp c’était quelque chose d’un peu punk finalement, une réaction à la French Touch qui s’était embourgeoisée. Cependant, si on met les choses en perspective, c’est une réaction de bourgeois à un phénomène bourgeois. C’était un club alternatif lesbien donc assez radical. À l’époque, un club, ça pouvait être gay à la rigueur, mais pas lesbien. C’était assez novateur culturellement, musicalement, mais les organisateurs qui se sont rattachés à cette scène n’étaient pas forcément « prolétaires ». Je ne dis pas que c’est un mal, car le bourgeois a plus de temps et de loisirs et c’est salutaire qu’il s’investisse dans la fête et la culture – et heureusement qu’il le fait.

Au-delà des problèmes de jauge à partir du moment où ça a cartonné, l’importance du Pulp a vraiment été culturelle, une nouvelle génération de lesbiennes stylées, affirmées, rock’n’roll, dont l’héritage est encore bien vivant. C’est elles qui menaient la danse en termes de musique, de look, d’esthétique, d’état d’esprit, les mecs étaient bienvenus mais vraiment pas dominants. Il s’est passé un truc unique

Comment es-tu arrivé dans cette industrie?

Ma première teuf, c’était à 17 ans à Londres, le Whirl-Y-Gig. A l’époque la teuf coûtait déjà cher et j’habitais en lointaine banlieue parisienne. À 18 ans je n’avais pas de voiture, j’écoutais du rock genre Pixies, Sonic Youth, mais beaucoup de ceux qui écoutaient ce genre de sons étaient en train de glisser gentiment vers la techno grâce à Primal Scream, Andrew Weatherall, LFO, The Orb etc. Si tu suivais les groupes grosso modo c’était des mecs qui prenaient des taz, et qui viraient tous techno. Les tribus musicales étaient assez compartimentées à ces époques, il y en avait qui venaient du rap et de la black music telles que Patrick Vidal ou Jérôme Pacman, et un bon paquet de transfuges des scènes rock alternatives. Ils tombaient par hasard sur une rave party, ils prenaient un cacheton et paf.

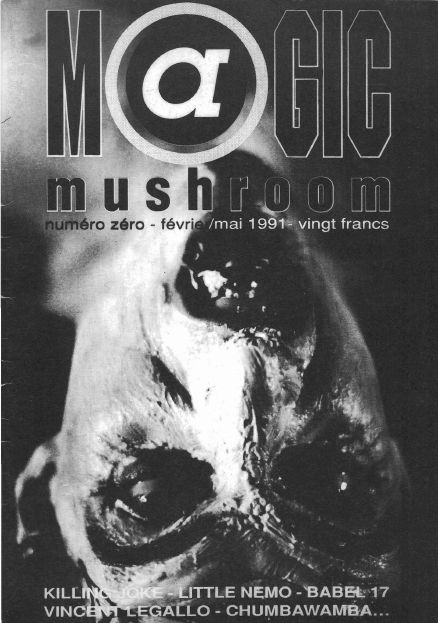

En 1994, il n’y avait que 4 ou 5 boutiques et deux ou trois émissions de radio ainsi que quelques magazines importés qui diffusaient l’information. J’aimais un fanzine français, Magic Mushroom, qui était assez indie. J’allais souvent à Rough Trade rue de Charonne qui était l’un des disquaires de référence. La boutique était composée d’un étage pop rock et d’un étage club. Les disquaires n’étaient autres qu’Arnaud Rebotini, Ivan Smagghe, qui était redoutable et redouté, et Jérôme Mestre. À l’étage il y avait Daniel Dauxerre, le manager des Darlin’ groupe de noisey rock qui peu de temps après sont devenus les Daft Punk après s’être pris la claque techno. On ne trouvait Magic Mushroom que chez Rough Trade et dans quelques autres magasins spécialisés.

À l’époque, j’étais en pleine révolution techno, et un jour je n’ai plus trouvé mon fanzine. Puis j’ai appris qu’il se transformait en magazine. Magic Mushroom est devenu Magic et on pouvait le trouver en kiosque. Serge Nicolas était le co-fondateur et le graphiste du magazine, et le premier « manager » et pote des Daft Punk avec qui il avait basculé vers la techno. Ivan Smagghe écrivait également, avant de passer chez les Inrocks et Nova.

Du haut de mes 20 ans, je me suis dit qu’ils cherchaient des équipes, j’avais vu juste. Lorsqu’ils m’ont donné leur approbation pour que je leur envoie des textes, c’était en plein boom Chemical Brothers, Fat Boy Slim, Daft Punk, qui intéressaient également le public rock. Je crois que ce qui m’a fait embaucher c’est un report sur le live d’Orbital à l’Elysée Montmartre.

À l’époque il y avait Coda qui était vraiment techno, Trax n’est arrivé qu’en 97. Début 95 je recevais plein de cd, plein de vinyles, des invitations pour des soirées et des concerts. À 20 ans, tu rencontres du monde, t’es chaud, t’es jamais fatigué, ça va vite, je n’allais pas me plaindre. Je venais de la culture indie donc je n’aimais pas trop les trucs abstract. J’étais vraiment sur des entre-deux, Sabres Of Paradise, Chemical Brothers, Warp.

L’accélération, c’est fin 1995. Je vais à la rave Planet, c’était l’une des grosses raves de l’année, dans un grand hangar à la sortie de Rennes en clôture des Transmusicales. C’était gigantesque. De mémoire cette année-là c’était Daft Punk, Masters At Works, Green Velvet, et Saint-Germain était également sur le plateau. Il était DJ à cette époque. C’était la sortie de Boulevard. Il y avait une ambiance de dingue, plein de déguisements.

C’était pendant les grandes grèves Juppé, donc la France était paralysée. Pas un bus, pas un train, j’étais venu en caisse avec un pote qui est reparti plus tôt. À 7 heures du matin, je me retrouve à regarder les plaques d’immatriculation sur le parking pour trouver des gens qui rentraient sur Paris. Je trouve une première voiture, mais les mecs avaient perdu la clé de leurs antivols de volant donc ils étaient bloqués. J’ai bien compris que ça n’allait pas le faire j’ai passé mon chemin. Je retourne sur mes pas, et là il y avait une voiture du 92, immobilisée lorsque j’étais passé devant, qui-là était sur le départ. La personne sur la banquette passager, c’était la personne avec qui je montais Phunk un mois plus tard.

Je rencontre Julien dans la voiture, ils avaient un ghetto blaster avec lequel nous écoutions un mix ambient de Rork. À l’époque c’était un gros DJ ambient. On s’est dit qu’il fallait distribuer des disques rares que personne ne trouvait, puis finalement il fallait du stock, et donc un entrepôt. Mais en revanche faire connaître les labels et les artistes, c’est sûr que ça marchait.

À part un noyau de journalistes, personne ne savait que ça existait. On a donc cherché un distributeur qui avait commencé un catalogue électro. Il avait un bureau qui vendait un peu tout et n’importe quoi, dont des Cd-Roms pornographiques, mais à côté de ça il avait compris que ça marchait super bien puisqu’il avait chopé Ninja Tune qui était en plein boum.

De notre côté on lui a ramené pas mal de labels, Rephlex, Junior Boys Own, Cup Of Tea Records, Swim, Pure Plastic, ça vendait bien, c’était du win/win. On arrivait à faire passer les skeuds dans les médias, mais un an après avoir commencé ce petit manège, la distribution a fait faillite.

Qui est Julien ?

Qui est Julien ?

Julien Lopato était le co-fondateur et organisateur de Xanadu, et l’ami de Fred Agostini qui a fait Respect par la suite. Xanadu existait encore, et à la fameuse dernière, c’était une fête de transition, c’était dans un château, dans des caves voûtées, c’était sublime. Mais Fred, Jef K et quelques autres ont fini en garde à vue quelques jours. Fred ça l’a bien calmé.

C’est suite à ce déclic qu’ils se sont rassemblés avec David Blot et Jérôme Viger-Kohler pour faire Respect à l’automne de la même année (1996). C’était le retour au club, alors que Fred son kiff à l’origine c’était de faire des événements un peu féeriques dans des lieux atypiques.

Là tu parles d’un âge d’or du vinyle. Tu parles de business Win/win. Ça avait l’air d’être une belle époque.

Non ça ne veut rien dire la belle époque, c’est toujours la fête. Il y a des époques où tu te fais plus chier et pourtant il y a toujours des choses intéressantes. Je n’ai aucune nostalgie. D’un point de vue marchand c’était du win/win à l’époque car on a permis la vente de centaines de vinyles et de milliers de Cds. On ne prenait pas d’argent, c’était à la cool, on était naïfs, on a dû facturer une ou deux fois de manière bidon mais on avait très mal négocié notre deal. A 21 ans,on était ravis d’être de toutes les teufs, dès qu’une nouvelle référence arrivait c’était mis de côté pour toi.

Après un an d’activité, mon premier associé s’amusait moins, il est parti sur d’autres délires. Au départ on bossait chez sa grand-mère qui avait un grand appartement très confortable. Par la suite je me suis démerdé solo.

Rapidement, Phunk a commencé à se faire repérer par les majors car leurs équipes en interne savaient bosser le rock et la variété mais pas cette musique-là. Et les fanzines et les radios spécialisées ont commencé à nous demander des promos par fax. Les DJs également venaient vers nous. À l’époque, tous les labels prévoyaient 200 à 300 vinyles promo avec les frais de poste qui allaient avec. Quand je dis tous, en ce qui nous concerne ça inclut les Playhouse, Klang Elektronik, Classic/Music For Freaks, Mental Groove, Peacefrog, Gigolo, Clone, Environ etc.

Ensuite à partir de 1999, on recevait des cartons de cinquante promos et on remplissait les box des DJs selon leur importance. On avait un meuble de casiers qui avait été fait par le père de mon associé qui était décorateur. Les DJs se battaient pour en avoir un et ils venaient chercher leurs promos. Les grands DJs de l’époque repartaient parfois avec 10 promos.

D’autre part, Chrysalis, qui faisait partie d’EMI, voulait également se positionner sur le marché de la musique électronique, et on a bossé une promo de Faze Action qui avait été prise en licence pour un album paru chez Nuphonic. Notre boulot avait plu.

En septembre 97, Chrysalis m’a demandé de lancer sa division musique électronique, j’ai proposé le nom Style Disques, ils m’ont embauché en tant que DA. Pendant un an et demi j’ai travaillé sur plusieurs projets. Il fallait établir une image avec des licences ou par le biais de projets spéciaux pour ensuite signer des artistes et les développer. Mais la 2e phase de « signatures d’artistes maison » n’a jamais eu lieu, lorsque le PDG a été remplacé, le nouveau ne comprenait pas ce que je foutais. C’était le mec qui avait découvert Jean-Jacques Goldman, donc esthétiquement c’est sûr qu’on n’était pas sur la même longueur d’onde.

Mais j’ai quelques faits d’armes à mon actif. J’ai fait la compile Schatrax. J’avais fait son tracklisting qu’il a aussi sorti de son côté en Angleterre au final. De la même manière, j’ai bossé sur la compile « Classic Classic » avec Derrick Carter & Luke Solomon. On a licencié la 1ere compile Spiritual Life Music puis l’album de Jephté Guillaume qui s’est vendu à 10 000 copies en France. C’était un échec car on espérait que les tracks vocaux passeraient en radio, mais dans l’absolu ce n’était pas mauvais. Il y a également eu Around The House de Matthew Herbert, et Tosca, le projet solo de Richard Dorfmeister qu’on avait sorti en double pack.

Par ailleurs on a fait des trucs bien plus underground tels que l’album de Jamie Read qu’on avait vendu à 600 exemplaires, pour une major c’était ridicule – et le vinyle vaut cher aujourd’hui. Puis il y eu un Stasis également, sous son pseudo Paul W Teebrooke. On avait aussi sorti la compilation Pacific Records. Le genre de son que joue Jane Fitz aujourd’hui en 2016 et que très peu de gens ont vu passer il y a 20 ans. Ma fierté, finalement, c’est que ces disques n’ont pas vieilli.

A côté je bossais toujours chez Phunk, j’avais employé Olivier Pilz fin 97 puis je m’étais associé avec lui fin 99. On a bossé ensemble jusqu’en 2011. Il est finalement devenu le DA du Silencio qu’il a quitté l’année dernière pour faire une formation de haute pâtisserie. Je lui ai racheté ses parts et j’ai gardé la baraque.

C’était les prémisses de toute la scène minimale…

Oui, mais Playhouse c’était là depuis 94 déjà et ça a marché dès le début. C’était super réputé. Losoul, Isolée sont devenus des artistes cultes dès le début. Le mec qui a explosé un peu plus tard c’est Ricardo Villalobos avec Alcachofa, avant c’était un mec d’after pour les initiés. Avant ce LP ce n’est pas du tout la même configuration, ce n’était pas lui l’étendard du label.

T’as entretenu des relations sur la durée avec tes clients car tu travailles toujours avec Herbert par exemple. Ça devait être quelqu’un d’assez surprenant sur long terme avec ses escapades pop et jazz.

Il a toujours été pop et jazz, lorsque t’écoutes Radioboy et Doctor Rockit c’est déjà plus barré, et le big band est arrivé très vite, c’était mortel. Il demandait le quotidien « de droite » dans chaque pays de la tournée, et il le faisait froisser en rythme par les membres de l’orchestre et le samplait en direct pour faire la rythmique sur laquelle les musiciens de jazz jouaient par dessus.

Après il y a eu Gemini qui était un super Dj et qui était un personnage assez fantasque. Maintenant tout le monde dit que c’était un génie, mais à l’époque c’était juste un des bons mecs de Chicago. Tous les mecs étaient déjà « mythiques ». Tu écoutes le morceau “Teacher” de Daft Punk et t’as une bonne liste. Tous ces mecs sortaient un Ep tous les deux mois et ça enchaînait.

On a également bossé longtemps avec Guidance, on avait sorti la première compilation sur Style Disques. Gemini j’ai toujours trouvé ça super cool et je l’ai toujours défendu, mais ce statut de génie acquis ces dernières années, on n’en était pas là. À Détroit au même moment t’avais Stacy Pullen et Kenny Larkin qui n’étaient pas des grandes stars mais qui étaient des tueurs.

Aujourd’hui, Herbert est toujours un de mes clients ponctuels, lorsqu’il a besoin pour une tournée en France ou pour une sortie. La précarité c’est un peu le quotidien. Il n’y aucun de mes clients qui me contractualise à l’année. Pendant toute une période, j’ai eu 3 salariés et là depuis 1 an je suis revenu à un seul salarié, j’ai été obligé de m’adapter pour ne pas perdre de l’argent.

Selon toi il y a une réécriture de l’histoire de la musique électronique au fil des années ?

Il ne s’agit pas de réécriture, c’est juste qu’à un moment donné il y a des artistes qui sont révolutionnaires dans leur DJing, dans leurs productions ou les deux, et à l’époque c’était noyé dans la masse et nous n’avions aucun recul. Herbert, s’il a mis la claque à tous le monde dès le début, c’est parce que c’était de la musique concrète, hyper ludique visuellement. Le premier live de Wish Mountain au Rex, le public est devenu maboule. Lorsqu’il a joué avec un talkie pour enfants Fisher Price et a fait des samples en direct, c’était dingue et personne ne s’y attendait. A côté, les mecs de Chicago ou de Detroit ils pouvaient apporter un petit twist à l’exercice de style, mais finalement ça épousait des codes déjà bien définis.

Puis des années plus tard, tu te rends compte que certains mecs résistent mieux au temps et que leurs productions ont toujours ce petit air de modernité qui s’est décanté au fil des années. Ce que j’adore depuis 2-3 ans justement ce sont des mecs comme Onur Ozer, Nicolas Lutz et certains DJs du Club Der Visionaëre qui te ressortent des trucs dont personne n’avait rien à foutre et qui n’étaient pas des classiques. Ils arrivent à te les jouer d’une manière qui te fait reconsidérer le disque alors qu’à cette époque t’en faisais des frisbees. Tous ces styles mal considérés à l’époque, electro européenne, breakbeat, tech-house, bleep, hardcore UK, certains trucs un peu minimal/trancey, etc

Ce qui est noble sur ces disques c’est que ce sont des faces B et on se rend compte que ces disques, produits en masse, avaient une vraie vision. Il y a une grande partie de la Tech house qui est vieille et datée, tout comme la house progressive, mais en fait il y a des trucs bien.

C’est un style à part entière même si ça a souvent sonné comme un qualificatif injurieux.

Ça n’a jamais était considéré comme Détroit, Chicago, l’IDM, ou même la French House. La Tech house c’était de la house de foncedé pour les afters éternels, mais grâce à des Zip, des Ricardo ou des Raresh et maintenant à des Lutz, tu te rends compte que ça peut être une musique mortelle. Ça a mis 15 ans à se décanter. Il y a des trucs visionnaires mais qui pour l’époque étaient juste fonctionnels. Ce sont des disques qui s’étaient bien vendus, mais 15 ans après on remarque seulement leurs singularités.

Par exemple Svek, si l’on y regarde à deux fois, c’était un label respecté mais qui arrive après Maurizio et la 1ere vague minimale, rien d’extraordinaire sur le moment, du bon travail d’artisan. Faire un label un peu dubby comme Svek ou Mosaic, ça passe un peu inaperçu à l’époque et pourtant lorsque tu réécoutes, c’était vraiment très fin, et certains de ces disques valent cher maintenant. La perception évolue et notamment grâce aux plus jeunes générations.

Est-ce que tu penses que c’est l’épreuve du temps qui détermine la qualité d’un disque ?

Il y a évidemment des revivals qui sont liés aux tendances, mais si tu regardes la Nu-rave qui est revenue autour d’Ed Banger c’était avant tout un life style, des looks et des attitudes. Les disques exhumés et l’esthétique, ça a duré une saison, voire deux. Si tu regardes les Klaxons, Bloody Beetroots, ça n’a pas duré très longtemps. Même les quelques morceaux « anciens » que l’on a ressortis à cette époque c’était de la turbine, c’était rigolo mais pas très subtil, le son est daté, la blague a été faite et refaite, mais à partir d’un moment ça ne passait plus.

Les trucs qui sont exhumés en ce moment et parfois même découverts pour la première fois, on s’aperçoit qu’ils ne bougeront pas.

Ed Banger c’est probablement le seul survivant de cette époque.

Ed Banger s’appuyait sur une esthétique bien plus large et plus référencée, et c’est un label qui a une approche incluant du fun, quelques petites simplifications musicales mais surtout des formats assez pop. Les morceaux durent rarement plus de 4 minutes. Il y a un objectif dans l’approche du label de faire quelque chose de « pop » et de moderne, ce sont des morceaux potentiellement compatibles avec le format radio. Là par exemple, les derniers albums en date sont faits par des artistes maison bien établis, c’est bossé comme des productions pop en radio.

Il y a dix ans, cela aurait été envoyé à des sites comme Phonographe Corp, mais maintenant ces labels-là envoient leurs news à des médias comme Au Féminin, Le Grand Journal etc. Les artistes du label sont des figures publiques, c’est un très beau projet pop qui a commencé dans l’underground par un état de fait.

C’est probablement l’enseigne qui a le plus bénéficié de Myspace. Ce sont eux qui ont eu les plus grosses statistiques. C’est Xavier de Rosnay de Justice qui m’a installé mon compte Myspace, il était à fond dessus. Les deux premières années, il répondait lui-même aux requêtes, et gérait sa page lui-même. Ils ont été la bande-son d’une certaine révolution musicale et technologique alors que bizarrement Justice n’adopte pas vraiment le look du label.

D’un point de vue vestimentaire, le fameux« look Ed Banger » qui a influencé une partie de la jeunesse pendant des années est issu du croisement entre le look de Feadz et de Pedro Winter : et toute l’imagerie autour est imaginée et mise en scène avec le sens de la composition de So Me. Ils étaient la bande-son, la dégaine et l’esthétique de cette époque et toutes ces nouvelles pratiques de consommer et d’acquérir la musique. C’est rare finalement de voir une telle synergie.

Revenons un peu sur ta passion pour les vinyles.

En 1991, il n’y avait que 10 disquaires à Paris alors que la population est de 12 millions de personnes en incluant la banlieue. Lorsqu’il y a 15 copies qui arrivent d’un disque, en 10 minutes c’est fini et les disques étaient réservés aux gros DJs, c’était compétitif.

Par la suite, avec Ebay puis Discogs, on s’est aperçu qu’il y avait des boutiques qui faisaient un business très malsain sur des disques finalement assez communs. Avant ces sites, le « dealer » de référence était anglais et vendaient par correspondance. Ils mettaient des références à 50 pounds, ça me faisait halluciner. Je n’ai jamais mis autant de thune dans un disque.

Puis lorsqu’eBay est arrivé on s’est aperçu qu’il s’en était vendu des camions, et la côte est descendue en flèche car il y avait en permanence 20 ou 30 copies en revente en ligne.

Tu te plains souvent de Discogs aussi, et pourtant tu y as pas mal grenouillé

J’y ai acheté beaucoup de disques et fait beaucoup de chroniques spontanées. C’est un outil merveilleux mais c’est là aussi devenu une sorte de business lourdingue. Lorsque tu vois la cote des disques et les stratégies de spéculation hardcore, ça incite à faire du digging de terrain et à arrêter de rester derrière son écran. Il y a un renouveau, un retour de la culture de voyager juste pour se faire des disquaires ou des brocantes.

Je suis assez monomaniaque, mon ADN est vraiment centré autour de la Techno et de la House, et ça s’est renforcé ces dernières années. Il y a également des choses que je réécoute régulièrement depuis 20 ans. Parfois, j’aime bien avoir des temps pour la découverte, puis des temps pour me recentrer sur les bases.

J’admire les gens qui vont toujours chercher de nouvelles scènes, et en même temps au fil des teufs et de mes pérégrinations qui ont infusé depuis 20 ans, j’ai l’impression d’avoir besoin d’approfondir et de bien apprécier ce qui existe déjà et peut être méconnu, plus que de fuir en avant vers la nouveauté liée à je ne sais quel nouveau micro plug-in, etc. Donc c’est mon élément, ça fait partie de moi. Parfois, on me fait écouter des trucs différents, du jazz trucmuche etc… j’aime ça mais je l’approfondis peu. J’ai plein de BO, du vieux funk, de la vieille soul, mais je reviens toujours à mes bonnes vieilles bases house et techno. Professionnellement, Phunk ne se limite pas du tout à ça car j’ai une vision de la musique assez ouverte, mais mes obsessions personnelles s’y cantonnent. Ça doit sûrement tenir de la névrose.

Qu’est-ce qui te motive dans ce cas à promouvoir un groupe comme Bagarre ou comme Moodoid ?

La promo est devenue mon métier à part entière. Maintenant, ce qui m’intéresse c’est de trouver les particularités du projet, que ce soit un artiste, une sortie ou un festival, et de le présenter aux médias qui sont submergés d’infos. Il faut leur en parler avec le bon angle afin qu’ils comprennent la pertinence de ce qu’on leur présente. Donc s’il y a une singularité, une originalité, on la met en valeur, quel que soit le style musical ça reste un challenge excitant. On a accompagné un certain nombre d’artistes importants (Herbert, Villalobos, Justice, Charles Webster, Metro Area, Miss Kittin & The Hacker, DJ Mehdi, Nouvelle Vague, MGMT et plus récemment des gens comme Todd Terje, Floating Points, Nicolas Jaar, Jeremy Underground…), de labels « cultes » et de « révolutions » (l’electroclash, la vague blog house…).

La dernière datant d’il y 5 ans à peu près, cette lame de fond techno et house hyper pointue en France et dans toute l’Europe qui s’est incarnée plus par la fête que par les productions. Pour l’instant les productions se développent, mais rien de futuriste. Il y a quelques trucs hybrides qui émergent mais dans le fond c’est encore en gestation, et en même temps c’est vraiment partout, le trip collectifs-lieu secret- techno house underground, déjà un peu le sentiment de fin d’un cycle, un moment d’inconnu…

Cette dernière génération est beaucoup plus pointue, exigeante, dans des trips abstraits de puristes assez radicaux. Pas une seule fois depuis cinq ans je n’ai entendu un track qui allait finir en radio, même par accident. Si on regarde Jay Dee, Bomb The Bass, ça passait dans les boums. En 1988 Virgin sortait une compile Bomb The House avec Coldcut, S’Express et avec une préface de Philippe Manœuvre. Pump Up The Volume a été numéro 1.

Peut-être existe-t-il une polarisation de la scène qui fait que ça n’arrivera pas.

C’est clair, dans ce qu’on appelle actuellement l’underground, tout le monde s’en fout ! C’est très radical ce qui va se passer. Il y a déjà des trucs vraiment bien, mais ça donnera peut-être des artistes qui proposeront involontairement de nouvelles formes populaires. Quand tu vois que Bjork ou Aphex Twin sont devenus des icônes, c’est que des choses très abstraites peuvent devenir évidentes. A la limite actuellement c’est des Synapson, Roche Musique ou DJ Snake qui jouent ce rôle de « musique électronique populaire », mais ils n’ont pas vraiment le côté nouveau, expérimental, c’est direct hyper efficace, très propre, plastique.

Le challenge aujourd’hui pour une agence comme nous lorsque l’on représente un gros festival assez pointu, c’est d’expliquer que ce n’est pas que de la fête, que les DJs sont différents les uns des autres, que ce sont des artistes importants avec de vrais parcours. Aujourd’hui on parle de mecs qui ont 20 ou 25 ans de carrière et qui ne font pas vraiment la même chose que depuis qu’ils ont commencé. Cependant, pour le journaliste, en retrait de cette scène, ça reste de la musique de club. Peut-être qu’il écoute Metronomy ou Bashung chez lui et que la différence entre Lil Louis et Derrick May il s’en cogne, même combat avec la presse lifestyle.

Donc à nous de montrer que la house ou la techno ne sont pas des bande-son anecdotiques de fête et qu’il y a un fond musical intéressant. Qu’on peut dépasser les articles traitant des nouveaux formats de la fête et des autres lieux communs sur le sujet. Il y a également des gens qui font appel à nous dans la scène EDM et Nu Disco qui ont des millions de statistiques mais qui n’intéressent pas les médias.

Peu de médias et de journalistes sortent de cette rengaine, à part peut-être quelques marques. C’est souvent présent parce que c’est tendance et donc « analysé » sous l’angle sociétal mais pas artistique.

Red Bull c’est une très belle opération de mécénat, c’est un projet unique et haut de gamme mais même eux sont victimes de ça. Aujourd’hui on parle surtout de leur concept, plus que de leurs résultats. L’artiste qui gère très bien les médias, c’est Nina Kraviz. Les gens se moquent de sa photogénie, en attendant, elle ne fait aucune concession musicale. Malheureusement, c’est rare qu’un journal parle d’elle pour sa démarche musicale alors qu’elle a un projet solide, sinon ça serait retombé depuis longtemps. Elle ne joue pas de la musique facile.

Est-ce que cette musique a encore besoin de médias ?

Les médias légitimes ont une valeur car pour les politiques et les sponsors ça permet de désenclaver cette culture et de la faire accepter. Cela explique pourquoi les nouveaux formats de fête c’est un sujet tendance. Avant le problème, on se foutait bien des horaires, c’était sulfureux, c’est tout.

Aujourd’hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça se défonce plutôt moins et il y a un équilibre plus marqué entre la fête et la musique. Lorsque cette culture a commencé il y a 20 ans tout était nouveau. Aujourd’hui, pas mal de gens font vraiment attention à qui ils vont voir et ça c’est très stimulant pour moi.

Tu as cité Nina Kraviz et parlé d’EDM, tu penses quoi dans ce cas du fait qu’il n’y ait pas de barrière à l’entrée dans cette industrie, que ce soit du côté des médias et des artistes ?

Il y a deux niveaux d’émergence, regarde Hostom, en 3 mois le mec est partout. Il a buzzé et c’est parti. Ça, tu peux le faire seul, mais notre boulot à nous c’est de consolider pour que ça soit durable, et de le présenter avec cohérence, dans un contexte.

Regarde Moodoid, c’est un truc français qui a des codes modernes, ce n’est pas de la variété, ni du rock français, c’est présentable à Pitchfork avec des racines françaises. Il y a une modernité pop qu’on a bien accompagnée.

Tous les gros médias se sont intéressés à ça parce qu’en radio en France t’as des quotas et parce qu’aujourd’hui un label comme Entreprise, avec cette vision moderne de la pop en français, y en pas des masses. Et si les journalistes ont une question sur le sujet, ils appellent les boss Michel ou Benoît pour commenter. C’est un travail de long terme. Les médias, les politiques ils sont tous largués sur les contenus, les canaux et la distribution.

L’idée c’est d’obtenir des parutions sur des médias suivis par des décideurs, que ce soit des institutions ou des marques. De nos jours, une partie importante de revenus des artistes provient directement ou indirectement des marques. Faire une sortie c’est une chose, mais faire de la synchro et des soirées privées, ou participer à un Festival ou à une soirée sponso c’est non négligeable pour pas mal de monde.

Tu conseillerais quoi à un jeune producteur ?

S’il a une vision forte, pas grand-chose, tu fais ce que tu fais et tu te déplaces. Tu vas aux soirées et tu donnes tes vinyles aux bonnes personnes. Hostom par exemple, il l’a balancé à Raresh et Ricardo. La came est bonne donc forcément ça remonte sur YouTube et ça va vite. Tu t’insères sur un réseau local, tu vas dormir sur le clic-clac d’un promoteur peut-être au début, mais après un ou deux ans tu tournes bien. Tu te chopes un booker.

Jeremy l’a très bien fait. Il s’est installé sur un créneau et a très bien brandé son nom. Aujourd’hui, c’est une valeur sûre en house alors qu’il ne produit pas et que son label est à l’arrêt. Mais c’est un très bon DJ. On reste ici sur quelque chose d’underground, car pour l’EDM par exemple, ça va beaucoup plus vite.

En France on y résiste plutôt pas mal à l’EDM.

Oui ! Si tu regardes le TOP 100 Dj Mag, peut-être qu’ils payent les votes mais ces artistes existent et remplissent des stades. Bizarrement, en France, ces artistes sont inconnus. Il y a un réseau parallèle pour Guetta, mais pour ceux-là il y a pas de public, à part les étudiants Erasmus de leurs pays. C’est paradoxal, car le brainwashing opère partout dans le monde et ils font des 5000 personnes partout où ils passent. En France on a un marché culturel traditionnellement basé sur la transmission qui fait que ça passe difficilement. Regarde toi, si tu vas en vacances en Turquie tu vas bien digger des disques turcs alors que tu viens de la French Touch 2.0.

La presse spécialisée semble aussi fonctionner un peu différemment que les blogs et les médias à l’étranger.

On a un héritage certain qui nous provient de la vague French Touch 2.0. Depuis Myspace et Blogger, toutes les générations se nourrissent de ces petits médias de niche, de Discogs et de Youtube. C’est pour ça que les jeunes qui écoutent de la musique sont assez hermétiques aux produits trop faciles. Ça n’arrive plus jusqu’à leur oreille interne. Je ne pense pas que cette génération puisse retomber dans du Bob Sinclar. Peut-être qu’ils arrêteront, mais ils auront des oreilles.

Boucle la boucle !

Quand je parlais de dissolution de l’ego, au début de la conversation, c’est que si Daft Punk avait une ambition pop, il y avait aussi un jeu de personnification et donc de puissance. On parle d’un live avec deux robots en haut d’une pyramide ! C’est très fort et lourd de sens en terme d’image. A l’heure actuelle, on est revenu à quelque chose avec moins d’ego. Quand Brice Coudert arrive à Concrete, il n’a pas 10 minettes à son bras (quoique). Les figures publiques de la scène en 2015 n’ont pas de groupies. Ça rigole, ça fait la fête, mais ça reste modeste.

Dès que la musique est utilisée pour du pouvoir personnel comme dans l’EDM, ça me chiffonne. L’approche plus collective reste toujours plus cool. C’est plus sain et ça rejoint quand même le message originel des raves. C’est ça que j’ai kiffé et je pense que je n’étais pas le seul.