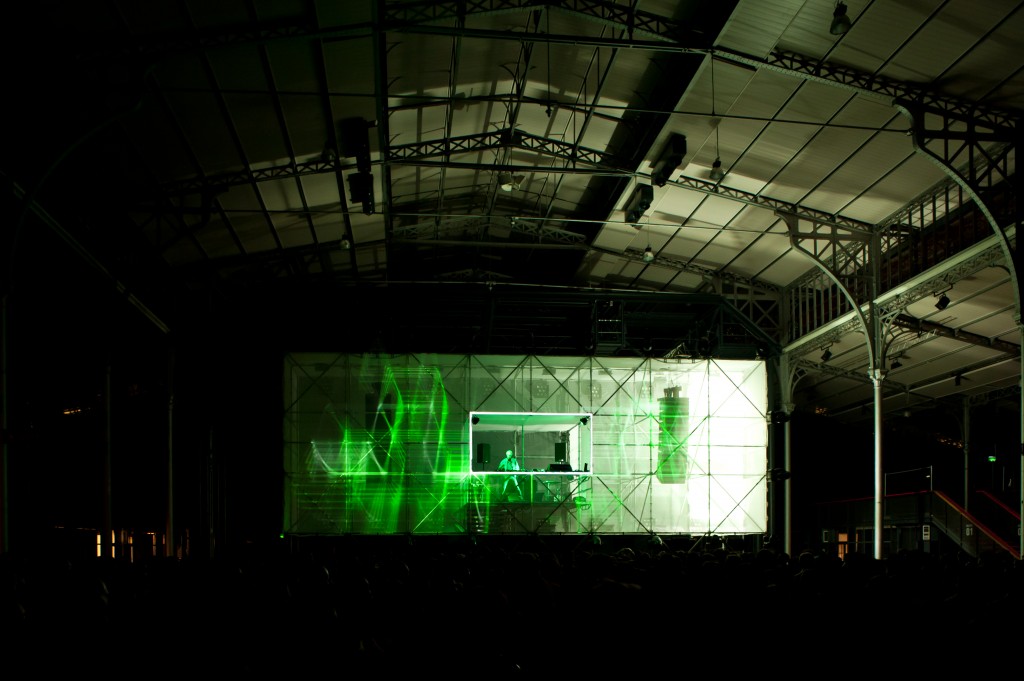

We Love Art a 10 ans cette année, et pour les jeunes hommes et les jeunes filles pétillants de mon âge, ça signifie, pour beaucoup d’entre nous, que l’on sort à Paris depuis déjà presque 10 ans. En effet, les soirées WELOVE était surement l’un des premiers évènements récurrents où il ne fallait pas montrer patte blanche avec une carte d’identité affichant plus de 18 printemps. WELOVE, c’est aussi le souvenir de nombreuses fêtes dans des lieux hors normes avec des têtes d’affiches proposant des projets intéressants. On pense au show de Plastikman à la Grande Halle de La Villette ou encore à Pantha du Prince jouant sur la plage artificielle de l’Aquaboulevard pour ne citer que ces deux soirées. A côté de ces grands rendez-vous nocturnes qui n’ont eu de cesse de rythmer les nuits parisiennes ces 10 dernières années, l’agence d’évènementiel a diversifié ses activités avec brio. De nombreuses activités dans le Business to Business ainsi que la création de deux festivals : We Love Green et le Festival Peacock Society en association avec un autre mastodonte de la nuit parisienne, Savoir Faire.

La collaboration entre les deux structures ne s’arrête plus là puisqu’elles viennent de reprendre le Showcase. Les immenses voûtes du Pont Alexandre III ont réouvert leurs portes le 20 mars dernier avec une programmation faisant le grand écart entre Kyle Hall et Disclosure, ou Theo Parrish et Manu Le Malin, Gesafelstein et Culoe De Song. L’exercice de style intrigue et suscites de nombreuses questions. Nous avons eu la chance il y a quelques mois de nous entretenir avec l’une des têtes pensantes du projet : Marie Sabot. On en a profité pour se renseigner sur la genèse de We Love Art et les différents projets qui ont rythmé la vie de sa structure.

– Bonjour pouvez-vous présenter ?

Bonjour, je m’appelle Marie Sabot, je suis directrice associée de We Love Art. Je m’occupe aussi d’un side project de We Love Art qui s’appelle We Love Green et qui a trois ans maintenant.

– Initialement We Love Art, c’est parti de quoi ?

J’ai fondé We Love Art il y a une dizaine d’années. Le contexte à ce moment là était assez différent de maintenant. Il y a dix ans le Social Club n’existait pas. Il n’y avait que quelques clubs qui disposaient d’une programmation électro mais à part les clubs historiques, comme le Rex Club qui était en situation de quasi monopole, le choix était très réduit.

J’avais commencé à travailler dans l’industrie du concert chez Garance Production en booking. Le weekend et parfois même en semaine, je vivais la musique électronique par d’autres créneaux: je faisais la fête en France et à l’étranger, dans de simples raves ou dans de gros festivals comme le Mayday.

A ce moment là, j’ai eu l’opportunité avec mes amis de monter une compagnie de performers qui s’appelait « Les Astéroïdes » et qui, durant toute la seconde partie des années 90, accompagnait l’explosion des raves et des festivals. La compagnie a eu du succès très rapidement car il y avait une forte demande. A cette époque-là, il y avait des gens qui raffolaient de ce mouvement là, je venais d’un univers des arts de la rue et j’avais un réseau qui venait également du cirque et très vite on était appelé pour faire des prestations à 4 ou 5 performers. On pouvait également être 30 ou 40 comme on l’a été sur Borealis.

On était parfois sur des évènements très pointus et sur de très gros évènements. C’était une période de mutation où la musique électronique devenait soit très radicale, soit très commerciale. Avec cette structure on a donc navigué dans des milieux très différents.

A un moment donné nos envies ont changé, il y avait des choses qu’on voulait continuer de faire, d’autres qu’on ne souhaitait plus faire. A partir de ce moment là et après avoir été sur la route pendant plusieurs années à voyager de villes en villes avec des camions et des grosses logistiques, on s’est dit qu’il valait mieux créer nos fêtes plutôt que d’amener de l’esprit et une esthétique à des évènements qui ne nous convenaient pas. Au milieu de tous ces univers, on a eu envie de raconter nos propres évènements.

J’ai été appelée par différentes agences de promoteurs pour faire de la direction de production et de la direction artistique. A 30ans j’avais un background qui était assez large puisque je venais de l’industrie du concert, mais je savais également comment organiser des raves party. J’avais envie que l’on propose quelque chose d’ambitieux. Au début des années 2000 à Paris, tous les milieux de la production d’événement liés aux musiques électroniques n’avaient pas pu se développer à cause de problématique de lieux, d’autorités, de préfectures… Paris n’avait toujours pas de festival, les grosses fêtes ne prenaient pas car les lieux ne suivaient pas. Les formats hors club étaient peu présents, on avait envie de rendre rentable, possible et légal de tels événements.

Du fait de l’expérience, on avait la légitimité pour discuter avec plein de milieux différents. On avait également envie d’attacher à ces fêtes une vision artistique liée au design, à l’art et la mode qui s’expriment normalement d’une manière différente.

L’événement de lancement de WELOVE, c’était au Palais de Tokyo en 2004 avec Aphex Twin. On connaissait l’artiste, on lui a proposé de faire quelque chose de spécial autour de lui. On l’a rencontré et on lui a proposé une performance en deux temps. Une performance en tant que Richard D. James au Palais de Tokyo et la nuit une rave dans une usine.

Le pari à chaque fois c’était de dire au lieu qu’on choisissait : « Je sais que vous ne voulez pas faire d’événement à billetterie, mais là vous avez un trou dans votre agenda et votre samedi 20 avril vous allez rien en faire. Faites moi confiance, on va organiser une fête et tout va bien se passer. Même si vous considérez que votre lieu est fragile il ne sera pas abîmé et on va faire quelque chose d’original qui fera découvrir votre lieu autrement à un public qui ne le fréquente pas forcément. »

WELOVE Kompakt – Aquaboulevard, Septembre 2005

WELOVE Kompakt – Aquaboulevard, Septembre 2005

J’ai grandi dans les raves et ce qui me plaisait, c’était l’éphémère et l’exceptionnel. C’est également ce qu’on essaye de transmettre avec We Love Art. Mais il faut accepter que l’éphémère et l’exceptionnel soient différents, de fait également c’est normal que le son dans une cathédrale vitrée ne sonne pas pareil qu’au Berghain. Pour avoir passé également du temps en club, notamment au Rex, les sensations qu’on va chercher en club et celles qu’on va chercher à l’extérieur répondent à des besoins différents. Il y aura toujours des apports et des manques dans toutes les configurations possibles.

– Qu’est-ce qui a fait que vous étiez si structurés dès 2004 pour affronter cette problématique des évènements hors format club en toute légalité à cette époque là ? Comment avez-vous adapté votre discours afin d’être crédible devant des institutions il y a dix ans ?

On nous connaissait par d’autres biais. Ça restait malgré tout un challenge mais c’est avant tout la conjonction de deux éléments. On avait une bonne expérience et ces lieux, je les avais déjà vus et parfois utilisés dans d’autres contextes car en dehors de ma passion je gagnais ma vie en tant que chargée de production ou directrice artistique. J’étais intermittente du spectacle et je bossait en freelance pour des grosses, moyennes et petites agences. Du coup par ces expériences multiples, j’avais accès à des lieux avec qui je discutais sur des évènements plus corporate ou de nature totalement différente. Du coup j’avais la confiance des gens de ces lieux-là pour des évènements plus délicats puisqu’ils avaient constaté que si j’avais déjà pu piloter des évènements liés à des marques, je connaissais les problématiques des lieux. Puis je n’étais pas toute seule, il ne faut pas oublier Alexandre Jaillon, mon associé qui m’a rejoint un an et demi après.

– Tu avais l’air assez autonome, d’ailleurs pourquoi ne pas avoir tenu à garder le projet toute seule?

On est toujours plus fort en équipe. Lorsqu’on rentre dans l’aventure qu’est l’organisation d’évènements, on rentre dans des risques qui sont très gros, on peut gagner de l’argent, on peut en perdre beaucoup. Notre modèle économique est constamment en mouvement. On travaille avec des gens qui savent que chaque fois, leur avenir n’est pas assuré puisqu’à chaque fois on sait qu’on remet tout en jeu. Jusqu’à maintenant, puisque l’on vient d’accepter la proposition du Showcase, on voulait faire de l’éphémère perpétuellement. Il faut donc avoir une équipe soudée.

Pour moi c’est Alex qui a des compétences complémentaires aux miennes. Il sait adopter une gestion financière précise et saine. Il faut avoir avoir un bon directeur de production, chez nous la directrice c’est Stéphanie Barradeau. On a Julie Ganter qui s’occupe de la communication. Sarah Chayantz de la scénographie et Stephane Harrouch qui est un directeur technique génial. Bref, s’associer c’est entrer dans une relation d’équipe ou l’on apprend à progresser ensemble.

Parfois on a des lieux mais on n’a pas d’équipe disponible donc on ne peut pas y aller. Si tous les ingrédients ne sont pas réunis on y va parfois quand il y en a 4 sur 5 mais pas moins. On ne veut pas se suffire d’une soirée mi-figue mi-raisin. On ne veut pas que notre public ait à moitié envie de venir. On a eu beaucoup d’expérience avec des lieux qui nous tenaient des discours du type, « on est très enthousiaste à l’idée d’organiser un tel événement dans notre lieu, ça va faire du bien à notre lieu, ça va nous rajeunir et on va dépoussiérer », puis au fil des semaines, il durcissent le format, le deal, ils augmentent la sécurité et diminuent la capacité d’accueil de 20%. Avec les 50 ou 60 We Love Art qu’on a fait, on sait que l’on a besoin d’avoir des gens en qui l’on peut faire confiance pour que les évènements tiennent le coup. Il ne faut jamais rien faire seul.

– En 2004 vous étiez les seuls à proposer des tels formats et surtout d’une telle envergure. Vous êtes encore les seuls à le faire régulièrement à cette échelle avec Die Nacht. Quelle est la fréquence des évènements WELOVE ?

Avant Peacock Society, on faisait quatre à cinq WELOVE par an. Il n’y avait pas de concepts, c’est lorsque l’on avait un lieu et un artiste qui avait une actualité que l’on trouvait intéressante alors on commençait à réfléchir sur le projet. Ça faisait un peu plus d’une WELOVE par trimestre.

– Ça m’a permis de sortir très tôt sans avoir à montrer ma carte d’identité.

La problématique, c’était que tout le monde puisse se rassembler, que tout le monde puisse rentrer. Il n’y a jamais eu de vente de bouteille, et on n’a jamais fait d’espaces VIP, à part lorsque les lieux étaient immenses afin que tous nos amis et collaborateurs puissent se retrouver et passer la soirée ensemble.

On a eu beaucoup de proposition de l’étranger par des organismes tels qu’ID&T qui font Sensation White et Tommorow Land pour faire des choses à Paris, on a eu beaucoup de demande pour faire des traitement VIP. La dessus je pense que l’on a était très clair sur notre ligne de conduite. C’est pas notre philosophie et surtout, on ne sait pas le faire. On ne s’est jamais senti trop proches des gens de la nuit. On a toujours préféré organiser des événements où tout le monde puisse accéder avec un bar relativement abordable.

Beaucoup de gens trouvent que nos événements sont chers mais le prix de l’entrée est dû au fait que ça nous coûte très cher aussi à organiser et à produire puisqu’on déclare tout le monde, des gens qui distribuent des flyers aux artistes. C’est d’ailleurs également pour ça que tout ces lieux nous ont fait confiance et que l’on a travaillé pour des évènements institutionnels comme la Villette Sonique dès 2004. Dans ce genre de perspectives là, il faut que la technique de production soit inattaquable. Le défi c’était de faire basculer ce monde parfois un peu flou et approximatif de l’organisation de soirées à quelque chose d’institutionnel, pour avoir accès à des moyens d’expressions qui étaient réservés au monde du rock et de la pop.

BAL BLANC, Nuit de Cloture de Monumenta @ Grand Palais (Juin 2012)

BAL BLANC, Nuit de Cloture de Monumenta @ Grand Palais (Juin 2012)

Maintenant c’est acquis pour tout le monde mais on revient de loin et cette musique, il y a encore cinq ou six ans, était destinée à rester cantonnée à « la nuit ». Le premier organisme à avoir effectuer un travail de dialogue extraordinaire avec les institutions, ce sont Les Nuit Sonores. Ils ont pu faire en sorte que les artistes s’expriment en dehors des boites de nuits. Après, il y a eu énormément de promoteurs qui ont suivis. Donc l’image des artistes et la transparence vis à vis des institutions ont toujours été nos premiers axes de travail.

Expliquer à un booker étranger qu’on va faire une retenue à la source du cachet de son artiste pour payer l’impôt sur le revenu d’un artiste Américain qui s’en contrefiche, c’est également travailler pour lui. On a une rigueur sur le travail administratif pour que l’on puisse durer et que ce mouvement à terme puisse durer.

S’il n’y avait pas de festivals à Paris concernant les musiques électroniques, c’était pour une raison simple. La problématique c’est le lieu, le lieu et encore le lieu, puis les artistes. Ce n’est pas simple d’avoir une ouverture à 6h du matin, avoir l’exploitation des bars, avoir une autorisation de diffuser du son à 105 Db qui est la législation à Paris. Puis, si tu n’as pas l’exploitation des bars, tu perds de l’argent ou tu dois répercuter ça sur le coût des entrées. Le niveau sonore est important car la musique électronique doit avoir un impact sur le corps. Écoute un morceau de Jeff Mills à 95 db avec 2500 personnes, tu ne sais pas vraiment ce qu’il raconte.

– Étant donné que vous aviez une source de revenus plus ou moins aléatoire et comme vous gériez une équipe d’un point de vue humain sur des bases très versatiles, comment leur donner envie de rester parfois ?

C’est très stressant. D’abord il faut produire, se donner des challenges. Il faut a minima sortir quatre à cinq WELOVE par an mais du coup, pour qu’elles soient rentables, il faut qu’elles soient belles et séduisantes et donc que tout le monde travaille. Les idées doivent fuser car pour une WELOVE qui sort, il y a dix projets qui restent dans les tiroirs. T’as fait cinq rendez-vous de repérage, trois plan d’implantations etc. etc. C’est énormément de travail pour aboutir à la partie visible de l’iceberg. C’est le lot de beaucoup de promoteurs. A un moment donné il faut dire qu’on devient accro à cette adrénaline et à cette incertitude. C’est plaisant, tous les matins c’est un nouveau défi. On est pas en Ukraine, on a de la chance, on fait de la musique. On a des défis à notre hauteur qui sont chouettes et qui créent une bonne énergie dans l’équipe.

On a eu un modèle économique complémentaire, on a fait de l’événementiel pur et dur. Au départ nous n’étions pas légitimes mais on a gagné en légitimité sur quelques sujets. On a fait quelques prestations sur lesquels on avait la possibilité de créer des choses originales comme des dispositifs digitaux, des installations techniques numériques ou des programmations musicales qui étaient parfois accessibles au grand public, parfois non. Par exemple là on a programmé tous le parcours des arts numériques au NIGHT Festival de Singapour cet été, c’était super intéressant. Ils sont venus nous voir car on faisait jouer des artistes qui utilisent souvent des installations complexes. On a travaillé avec Google sur un show vidéo à 360°. Ca confronte les équipes à des problématiques différentes et ça nous entraîne sur des sujets variés. La part de cette activité de We Love Art varie un peu dans notre CA selon les années, mais elle représente environ 30% en valeur. C’est un aspect assez différent du métier de producteur du spectacle mais qui nous tenait à cœur. Il y a certaines situations, les deux disciplines se répondent vraiment.

Jackson @ WELOVE Boombox – Grande Halle, Octobre 2011

Jackson @ WELOVE Boombox – Grande Halle, Octobre 2011

– En termes de synergie et de gestion des connaissances, qu’avez-vous pu apprendre avec le temps ?

Lorsque tu travailles avec des marques, tu disposes de moyens importants. Du coup, tu vas faire un dispositif technique beaucoup plus important. Tu vas utiliser du matériel que tu n’aurais jamais pu utiliser sur une WELOVE car il était trop cher. De la lumière, de la vidéo, des gens très compétents que tu ne pourrais pas payer sur une WELOVE. Ça nous a permis de faire des supers rencontres, on a d’ailleurs reçu des personnes qui nous ont demandé de travailler pour nous sur une WELOVE pour trouver une nouvelle source d’inspiration, des vacances ou un nouveau point de vue. On a eu des équipes qui n’auraient pu ne jamais se rencontrer car, dans l’événementiel, tout le monde est dans un circuit qui fonctionne de manière assez patriarcale et fermée. Et le milieu de la musique c’est pareil. Mais du fait de ce mouvement d’institutionnalisation, ça nous a permis d’optimiser pas mal de choses sur beaucoup de sujets comme sur l’accueil de gros artistes.

Richie Hawtin par exemple, lorsqu’il vient, c’est avec toute son équipe. La première fois qu’on l’a fait jouer, ça faisait quatre ans qu’il ne voulait plus venir en France. Son booker lui trouvait des plans en France qui étaient déconnectés de ce qu’il faisait. Du coup la France était un pays à blacklister car il jouait devant un public à qui il n’avait rien à dire. J’ai réussi à convaincre sa bookeuse de faire un test sur un événement d’envergure. Cette fois-ci, on avait travaillé la Grande Halle de la Villette et Richie Hawtin a écrit un set up lumière. Ils sont venus à 17h et ils avaient conçu un monolithe de vidéo. Son manager est venu avant, son ingénieur du son est venu la veille, tout le système son à été dépatché et repatché la nuit d’avant. Ils ont ré-encodés toutes les lumières pour les faire jouer individuellement. Aujourd’hui, beaucoup d’artistes électroniques ont envie de faire des shows qui nécessitent de grosses équipes techniques et il faut être capable de les appréhender, de faire en sorte que les installations rentrent dans la salle. Ce sont des profils que tu trouves chez les producteurs de rock et qu’il faut importer dans les musiques électroniques.

Richie Hawtin @ WELOVE Rêverie – Parc des Expositions Versailles, Juillet 2012

Richie Hawtin @ WELOVE Rêverie – Parc des Expositions Versailles, Juillet 2012

– Vous avez créé We love Green, puis Peacock Society. C’est également une bonne manière de se sédentariser et de s’assurer une certaine pérennité. Pourquoi avoir fait We Love Green et pas tout simplement un We Love Festival ? Bien qu’on soit sur deux types de musiques différentes, quelle est la valeur ajoutée de l’expérience client, pour un spectateur qui va à une We Love d’aller à We Love Green ?

On a eu l’opportunité de faire ce que les anglais appellent un Grass Camping Festival, un festival avec les pieds dans l’herbe. Il n’était pas très fréquent à Paris d’accéder à un cadre un peu champêtre, le parc de Bagatelle. C’est un cadre de verdure idyllique, auquel on n’avait pas pensé initialement mais suite à de nombreuses recherches avec la Mairie de Paris c’était le seul qui convenait pour des raisons d’accès, de taille et de nuisances sonores. On s’est dit que le lieu était un jardin botanique qui était donc charté ISO14001 du coup, il fonctionne sur un mode très spécifique. La mairie de Paris, là dessus, est très engagée. Déjà, on avait envie de faire quelque chose qui avait du sens. On investit un endroit vierge, on construit quelque chose donc lorsque l’on repart, il ne doit plus rien rester. Ça consiste à créer un écosystème que tu alimentes en énergie, au sein duquel tu vas pourvoir en alimentation et boisson pendant 48 heures et lorsque tu disparais tu ne dois pas laisser de trace. Jusqu’à maintenant, dieu merci, ce qu’on a entrepris a fonctionné et même sur les évènements dans des lieux tels que le Grand Palais il n’y a eu aucunes dégradations ou des choses très anecdotiques.

On était les premiers à dire qu’il fallait consigner les bière à La Grande halle de la Villette pour que les gens ne dansent plus dans les gobelets en plastiques. Ce n’est pas toujours parfait mais le principe, c’est d’optimiser la soirée et de trier les détritus, que les déchets soient triés et recyclés. On avait déjà cette optique sur nos WELOVE, le festival We Love Green s’inscrivait dans la continuité. On n’est pas des militants écologiques. L’idée c’était juste de faire un festival moderne qui conçoit sa production en adéquation avec le lieu dans lequel il se trouve. Il n’y avait pas d’énergie, on a fonctionné au solaire. Il n’y avait pas d’eau du coup on a fait venir des cuves d’eau et l’eau était gratuite. On a une problématique du tri des déchets, on a fait du compostable sur place et tout a été trié. Du coup, on s’adresse à de jeunes familles qui vont venir avec leurs enfants et leurs jeunes bébés. On va adapter l’offre de restauration pour ne pas proposer de la junk food et offrir l’opportunité à des mordus de gastronomie de s’exprimer. Tous les produits étaient chartés et traçables durant le festival, ce n’était pas de la restauration en concession.

Richie Hawtin face au Leviathan d’Anish Kapoor @ MONUMENTA – Nef du Grand Palais, 2011

Richie Hawtin face au Leviathan d’Anish Kapoor @ MONUMENTA – Nef du Grand Palais, 2011

Dans la mesure ou la Mairie de Paris ne nous à pas autorisé à faire la nuit pendant deux ans, tu ne programmes pas un festival qui finit à deux heures du matin comme un festival qui fini à 6h du matin. Ca viendra plus tard. A contrario, la problématique du Peacock était qu’on n’avait pas le droit d’ouvrir le festival avant 20h le soir car il y a le jazz avant. Donc quand t’as un contexte, tu dois mettre la musique qui va avec. On a deux événements qui étaient destinés à raconter deux histoires différentes.

Jusqu’à l’année dernière, à We Love Green, nous n’avions qu’une scène et cette année la mairie de Paris nous donne une autre scène dans une petite prairie à proximité avec un petit bosquet. Nous sommes en train de programmer des choses à cheval entre l’electronica et le hip hop avec Lunice ou Dj Rashad, ou de la nu-disco avec Gerd Janson. Sur Peacock, on est sur de grosses scènes avec nos amis de chez Savoir Faire et on a fait un gros festival ou beaucoup de scène se mélangent de Ron Morelli jusqu’à James Blake. C’est une expérience très différente et on a envie que des scènes qui généralement ne se croisent pas se mélangent.

– Savoir Faire et We Love Art sont sûrement les deux entités bien structurées à Paris en terme d’organisation. We Love Art comme Savoir Faire auraient parfaitement pu le faire de manière solitaire, SF a une identité musicale très marquée tandis que vous brassez plus large. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous associer ?

Il y a plusieurs raisons à cette association. La première est humaine. On se connaît depuis très longtemps. Je connais Antoine Kraft depuis toujours, il faisait parti du collectif les Technocrates qui était l’un des collectifs les plus radicaux et j’ai fait des performances lors de ces fêtes qui, pour moi, étaient les plus belles free party en France. Manu Barron, je le connais depuis un peu moins longtemps, mais on parle tout de même en dizaines d’années. On se connaît donc très bien avec nos avantages et nos inconvénients, nos qualités et nos défauts. Manu a ouvert des scènes nationales comme la Condition Publique à Roubaix, il a été programmateur au Printemps de Bourges… il a des expériences très larges et comme nous tous, ils ont eu des succès et des échecs.

On va plus vite ensemble et ça nous permet de lever la tête du guidon et de nous sortir de notre univers. On se bousculait et on se dépoussiérait mutuellement. C’était plus drôle également que de faire un festival We Love et ça nous permettait de garder notre identité pour nos événements. Là, on s’adresse à un plus grand nombre de personnes, on voulait faire un truc fun et on a parlé d’une “Grande Fête” et non de festival. Le nom Peacock est venu de la présence de nombreux paons dans le Parc Floral et nous étions chez eux mais cela vient également des sociétés secrètes des étudiants dans les université anglaises qui sont les plus branques, qui ne se prennent pas au sérieux mais qui ont un imaginaire très fort et très éclectique un peu comme dans un conte de Lewis Caroll . On avait envie de trouver un nom qui ne fasse pas trop prétentieux et qui soit drôle mais qualitatif. On s’amuse bien ensemble et on arrive à faire des choix musicaux auxquels on n’avait pas pensé.

– Quels ont été les points sur lesquels vous avez dû vous ajuster mutuellement aux débuts de votre collaboration ?

On doit forcément tout remettre à plat. Ça se joue sur des détails. Par exemple lorsque l’on a une liste d’artistes, on aurait construit le plateau différemment. Nous on raconte une histoire avec un public. On a pas forcément les mêmes parcours musicaux, on a eu un vécu différent donc il a fallu s’accorder. On a tous des affects différents et donc on doit toujours s’accorder de manière constructive sur comment on veut raconter cette histoire au public et penser autrement que dans notre zone de confort. Cela nous permet d’être un peu moins radicaux et d’avoir des idées un peu moins préconçues. Tu te rends compte qu’il y a des gens qui peuvent aimer le même artiste pour des raisons différentes et qui du coup te touchent. Cette différence est devenue une force.

Ricardo Villalobos @ The Peacock Society – Parc Floral de Paris, 2013

Ricardo Villalobos @ The Peacock Society – Parc Floral de Paris, 2013

Je pense que l’on est encore perfectionniste sur les détails, on n’a pas vraiment lâché là-dessus. Lorsque parfois on a lâché d’un point de vue pratique, c’est à dire une réunion où l’on n’a pas pu venir, on a toujours été déçu. On arrive à l’impression et là on se dit que l’affiche n’est pas très bien par exemple. Les équipes ont une autonomie sur les moyens employés pour atteindre un but, c’est à dire chercher et trouver des solutions, mais finalement la discussion purement décisionnelle, c’est Alex et moi qui l’avons. C’est comme ça, car nous sommes tout simplement au bout de la chaîne mais en effet, ce n’est plus nous qui faisons la recherche. Donc l’avis c’est nous qui l’écoutons à 200% et en général si tu as choisi les bonnes personnes, elles arrivent à te convaincre. On est là pour amener du recul à ceux qui cherchent les solutions et qui ont la tête dans le guidon.

En ce moment nous sommes 18, il y a un petit pôle événementiel de 4 à 5 personnes, sur ce pôle-là je suis juste en créa. Je m’occupe plus du pôle grand public, ça vient du fait que j’ai déjà fait de l’événementiel avant. Alex, avant, était rédacteur en chef de Trax Magazine de 1996 à 2003. Il est parti lorsqu’on ne lui donnait plus les moyens de travailler et d’imprimer le magazine qu’il avait fondé. Cela faisait un petit moment que je travaillais en freelance pour des marques, je faisais des événements de lancement et plein de choses de ce type là. J’ai beaucoup donné de temps là-dessus mais donc maintenant je me suis quasiment retiré de cette partie là, je me consacre à la partie grand public de We Love qui pendant longtemps a du être pour moi une passion en parallèle de mes projets alimentaires.

Je ne pense pas qu’on ait perdu en exigence. Ça ne fait pas longtemps qu’on est aussi nombreux, en fait, lorsque les festivals se sont créés, on était une petite dizaine donc on travaillait tous en free sur plein de projets et We Love était la maison mère. Maintenant cette autonomie, elle s’acquiert, maintenant que l’on est 24/24 ensemble, la délégation se fait naturellement.

– En ce moment, il y a un accroissement massif de l’offre d’événements sur Paris. En revanche, ce que l’on note, c’est que les jeunes promoteurs ne sont pas souvent formés à faire des événements à grosse capacité, donc au final la qualité du produit n’est pas forcément au rendez-vous. Pour monter une soirée et ramener du monde, les réseaux sociaux ont grandement changé la donne mais il n’y a pas forcément de structure ou de formation. Il y a beaucoup d’aspects de l’organisation qui échappent au cadre légal et que les jeunes promoteurs ne connaissent pas. Penses-tu qu’il y ait une possibilité de former les gens à ce type événements ?

Oui, en France elles y sont. Plein de gens pensent qu’ils vont se réveiller promoteurs un matin mais ce n’est pas vrai. C’est lourd, long et compliqué qui plus est dans des lieux qui ne sont pas faits pour ça. Par exemple il y a une école qui est à Issoudun en régie technique. Il y a des stages et des formations plus ou moins longues. Il y a des gens qui font des études pour tous les métiers, pourquoi il n’y en aurait pas pour celui là ? Bien sur que si. Lorsque je suis rentré à l’Elysée Montmartre, il y avait deux étages. Je travaillais au second chez le tourneur et j’étais assistante de production. C’est à dire que je faisais des offres et je montais des tournées. Une fois qu’on avait les offres, on communiquait au tourneur le budget de production. Ça consiste à dire combien va coûter le concert, voilà ce qu’on va faire et comment …

Je travaillais en binôme avec un directeur de production. Tout de suite j’ai su combien cela coûtait de faire tel ou tel artiste en concert. J’ai monté des tournées pour Lee Scratch Perry, pour Linton Kwesi Jonson. Ça coûtait une fortune, j’ai demandé à mes patrons pourquoi ils continuaient à vouloir gagner 1500 francs sur le concert de Lee Scratch Perry. Quel était l’intérêt ? Ils m’ont répondu « c’est notre métier !». Il faisait 15 évènements dans le mois et ils réussissaient à gagner 15000 francs.

A l’époque, ce sont les maisons de disques et les tourneurs qui gagnaient énormément d’argent. Ça c’est inversé mais c’est en faisant ce stage que j’ai appris. J’avais un classeur de production avec toutes les factures qui expliquaient combien a coûté la production de l’événement, le manager regardait et on faisait les comptes. Je l’ai fait pour des dates à l’Elysée Montmartre, je l’ai fait pour des Zeniths et même à Bercy. Ce cadre-là, c’était celui des salles de concerts.

Lorsque tu sors des salles de concerts, tu loues une salle et tu dois ramener tout le son, toute la lumière et d’un coup, tu as 45 personnes qui arrivent et qui vont devoir travailler ensemble. Il faut créer des plannings pour que le mec de la lumière ne soit pas dérangé par celui qui installe le son, que les camions n’arrivent pas tous en même temps. Ça s’apprend, il y a des écoles pour ça.

– Tu parlais de Garance Production qui était spécialisée dans le reggae. La scène rock et les musiques grand public ont de véritables cœurs de métiers par rapport à ces compétences mais dans le milieu des musiques électroniques, il y a un recours à la formation beaucoup plus marginal finalement…

Là on parle de technique, les directeurs techniques ont fait des formation spécifiques. Tout comme tu ne peux pas devenir ingénieur lumière ou ingénieur du son. Il y a quelques autodidactes mais un directeur de production, c’est quelqu’un qui a fait une école, qui sait tenir un budget, qui sait compter, qui appelle l’Urssaf, qui déclare son personnel. Il y a des formations. Les études ne donnent pas des réponses à tout mais offrent un socle de réflexions à beaucoup de problématiques différentes et à des grilles d’analyses différentes et aussi à te remettre en question.

J’ai fait du droit et des sciences politiques, ça ne m’a pas appris à faire de la production mais pourtant à la fin de mes études je voulais travailler dans la musique. Je me suis trouvé un stage d’assistante de production. Je me suis retrouvée à faire des budgets et des offres, à essayer de comprendre comment ça marchait, qui était acheteur qui était vendeur. J’ai compris qu’il y avait des règles pour organiser un concert et à côté j’ai vu des gens organiser des fêtes incroyables et totalement illégales mais que j’adorais. Mon truc c’était de faire en sorte que ce truc là devienne acceptable, rentable et vendable sans perdre de son essence.

Liens: