Un après-midi de novembre, à Paris. On s’installe dans un des cafés de la Station F, vaisseau high-tech et pépinière de start-up du 13ème arrondissement où Joakim nous attend. Patron de plusieurs labels, le musicien et DJ est à l’affiche de Marathon!, événement des musiques électroniques et répétitives qui aura lieu le 3 décembre à la Gaîté Lyrique. C’est aussi un artiste qui réalise les illustrations de ses disques et de ceux d’autres, ses vidéos. Il a aussi lancé une plateforme de livestream qui nous plonge au coeur du studio d’un.e artiste… Touche-à-tout et multiple, comme notre lieu de rendez-vous.

Comment ça va ? Tu as quelques dates en ce moment ?

J’en fais très peu à vrai dire, je les choisis au compte-goutte…

Dont le Marathon!

Dont le Marathon! oui…

Qu’est-ce que tu y prévois ?

Je voulais que cela soit en lien avec le dernier disque, Second Nature. J’avais créé une installation pour un projet prévu au 104 – qui n’a pas eu lieu en raison de la Covid notamment – et je l’ai proposé à l’évènement. Un peu complexe à mettre en place, on m’a demandé de faire un DJ set finalement. Je vais faire un set dans la lignée de Second Nature : quelque chose de très immersif, avec beaucoup de field recordings où je brouille les frontières entre ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas, accompagné de vidéos que j’avais créé pour ce projet-là. Huit vidéos seront projetées sur les murs de la salle de la Gaîté Lyrique. Ça va être une sorte d’expérience, d’immersion dans cet univers où je questionne la nature et notre rapport à elle.

Avec des images inédites du coup ?

C’est en partie des images que j’ai filmées moi, d’autres récupérées de stocks d’images… Chaque vidéo est différente, avec un angle de questionnement et de concept par rapport à notre rapport à la nature justement.

Est-ce que tu as repris le fil de l’album pour créer ce live, cette expérience ?

Pas vraiment, il n’y a pas de vrai fil conceptuel ou narratif, avec un début et une fin si tu veux. C’est un ensemble, dans lequel j’ai pioché des capsules.

Quel va être ton installation pour cette date ?

Je vais préparer des sons pour l’occasion – j’ai une banque de fied recordings immense depuis la création de l’album. J’ai aussi une collection de disques d’enregistrements que je vais manipuler parfois… Une sorte d’improvisation sur les textures, sur le son.

Le disque est sorti depuis plus d’un an – il y a eu les remixes entre-temps. Comment est-ce que tu vois l’évolution de cet album, sa réception ?

C’est quelque chose que je vais continuer à travailler – je me vois bien faire une sorte de volume 2. J’ai l’impression d’avoir mis le pied dans quelque chose de pas totalement exploré, il y a encore des choses à dire et à expérimenter. J’aimerais continuer à travailler sur ça donc et sur une installation un jour quelque part. (Joakim était de retour de Corée pour finaliser un projet, annulé à cause des événements récents, ndr) L’idée est que l’installation fonctionne en tant que telle, mais qui peut aussi être activée par des artistes qui viennent jouer dedans. J’avais prévu d’inviter des artistes de plein d’horizons différents…

Comment s’est passé la sélection finale pour l’album ? J’imagine que tu avais beaucoup de matière à caser.

Je n’avais pas vraiment plus de musique finie que ce qu’il n’y a sur le disque – d’ailleurs cela m’arrive rarement, comparé à d’autres artistes qui ont des milliers de morceaux pas finis (rires) Quand je commence quelque chose j’aime bien le finir, donc il y a rarement des choses en plan. Mais par contre, comme je disais j’ai cette masse de sons enregistrés, de field recordings. J’ai passé des années à accumuler, trier, identifier ce qui est intéressant musicalement… Ça, j’en ai utilisé qu’une petite partie. Il y a matière pour faire plus, peut-être pousser plus loin musicalement le concept, cette ambiguïté entre les enregistrements sonores et la musique. Qu’est-ce que la musique, qu’est-ce que le field recording ?

Où est-ce que l’on place le curseur entre les deux, aussi ? Ces enregistrements, tu les as réalisés toi-même ou tu as pioché dans des banques de sons ?

Il y en a beaucoup que j’enregistre depuis très longtemps, depuis que j’ai l’occasion. Et il y en a d’autres que j’ai récupéré de mille sources différentes, que ça soit de vieux disques, des ressources scientifiques – beaucoup de sites avec des banques audio en accès libre d’exploration de l’espace par exemple, ou des fonds marins… C’est un mélange.

J’imagine qu’une fois dans ce monde-là, tu as dû organiser ou segmenter tes sources.

J’ai essayé d’analyser tous ces sons en fonction de leur qualité musicale. De faire abstraction d’où venait le son – est-ce que c’était une grenouille, une étoile distante ou un tremblement de terre. En oubliant ça, qu’est-ce que me dit le son ? C’est la base de l’album – je l’ai d’abord construit avec le field recording. Une fois que j’avais ce canevas de base, j’ai rajouté des sons artificiels ou enregistrés : je voulais inverser le process habituel. C’est souvent à la fin, on vient ajouter un petit vernis qui est décoratif presque, new age. Je ne voulais pas tomber là-dedans.

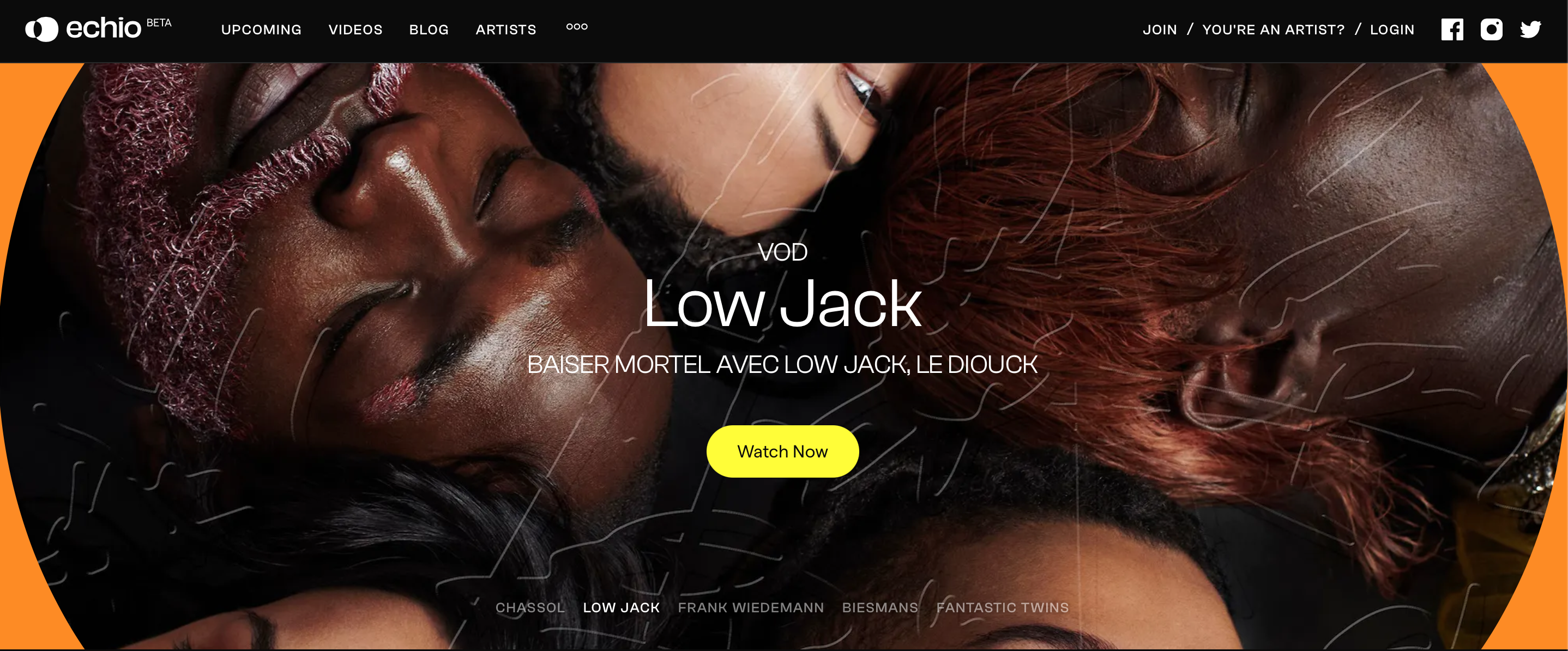

J’ai des questions sur Echio, plateforme que tu as lancé. Comment l’idée t’est venue ?

C’est assez simple : pendant la Covid, je me disais que « bon, j’ai plus rien à faire » et ça fait longtemps que je trouve qu’il y a un problème entre la technologie et la musique. Il y a plein de choses intéressantes à faire et ce ne sont jamais les bonnes personnes qui le font – parce qu’elles sont attirées par l’argent notamment. On se retrouve dans des situations où les artistes sont totalement dépossédés de leurs valeurs. Le point de départ était : comment est-ce que l’on peut trouver des nouveaux canaux de revenus pour les artistes ? Avec mon associé, un développeur fan de musique, on s’est dits qu’il y a tellement de savoir non accessible et tout un pan de la vie d’un artiste que l’on ne voit jamais, qui est la phase de création. C’est le mystère. Aujourd’hui on peut le montrer, partager, échanger là-dessus et même temps, le monétiser parce que cela a une valeur énorme pour des fans. Se retrouver tout à coup dans le studio de leur(s) artiste(s) préféré.e(s) et de comprendre comment ils travaillent, de leur poser des questions, c’est unique.

Pour les artistes, c’est une nouvelle expérience aussi ; il y a eu un stigma sur le mot livestream, il y en a eu énormément pour remplacer les concerts, ce qui moi ne m’intéresse pas du tout parce qu’un concert est toujours mieux en vrai. Mais là, c’est une autre expérience basée sur l’interaction, et des contenus que l’on ne peut pas faire autrement qu’en livestream – on ne peut pas inviter cinquante personnes dans un studio pour discuter technique. Chaque artiste nous font des retours hyper positifs.

Est-ce qu’une version physique, de type masterclass ou worskshop dans des festivals par exemple, est envisagée de votre côté ?

On fait un outil, c’est super ouvert et c’est aux artistes de se l’approprier pour faire ce qu’ils veulent. Ils ont le contrôle total : ils décident de ce qu’ils vont faire dedans, des tarifs – de tout. Une des applications possibles est de le faire avec des salles ou des festivals effectivement et on l’a fait avec les Nuits sonores, l’année dernière. Ce sont les premiers qui aient cru au projet – c’était à la fois en physique avec MC Carol, Luke Slater, Mangabey et System Olympia et en même-temps sur Echio pour offrir une plus grande audience et pour monétiser pour les artistes et le festival les sessions.

C’est forcément politique de créer une plateforme comme celle-ci.

Oui bien sûr. Les réseaux sociaux servent à générer des revenus publicitaires qui ne te reviennent jamais ; personne ne gagne d’argent avec Spotify, et YouTube encore moins. Il faut arrêter (rires) Je ne voulais pas lancer une énième plateforme de streaming, c’est compliqué. On a quelque chose qui n’existait pas, et mieux vaut que cela soit fait par des artistes eux-mêmes.

J’ai l’impression que c’est aussi un plaisir personnel – tu passes et crées beaucoup en studio, c’est indirectement une façon de montrer son studio.

Moi-même, cela m’intéressait de le faire – et j’ai été le premier bêta testeur. C’est super naturel et très gratifiant de parler de ce que l’on est en train de faire en studio, c’est la raison numéro un d’un musicien. Un cercle vertueux de transmission, à l’opposé du secret d’avant. Il y a cette circulation du savoir qui est hyper intéressante.

Je voulais revenir sur tes labels et Tigersushi notamment : ça fait quoi d’avoir vingt ans ?

C’est bizarre (rires) Je suis étonné que l’on ait duré aussi longtemps, et mille fois je me suis demandé « mais pourquoi je continue de faire un label, cela ne rapporte rien et c’est beaucoup de travail », on se demande les raisons de le faire. Je ne pourrai pas arrêter de créer, de faire émerger des artistes, de créer une famille, c’est assez unique. Ce qui est fascinant c’est que cela se régénère tout le temps, tout seul – lorsque l’on a moins d’idées, il y a toujours des nouveaux artistes ou d’autres qui se renouvellent. C’est jamais chiant, et j’adore l’émulation entre les artistes. C’est une partie importante d’un label.

Et Crowdspacer, ton autre label ?

Je n’ai pas sorti de choses dessus depuis un petit moment, j’ai pas eu le temps – c’était principalement moi qui sortais des disques. La raison principale est le problème du vinyle (Crowdspacer est vinyle only, ndr) : c’est impossible, un enfer. L’idée du tout vinyle était d’être spontané, de sortir un disque rapidement et basta. Maintenant, les délais sont d’un an à l’avance, cela casse la dynamique du truc. Les coûts sont en train de s’envoler… Je ne sais pas trop quoi faire (rires)

La suite, c’est quoi ?

Il y a pas mal de choses sur Tigersushi notamment un disque de Principles of Geometry qui est leur meilleur je trouve – une lettre d’amour à l’IDM et l’electronica en forme d’abécédaire, avec une pochette de Designers Republic – qui a fait les pochettes de Warp notamment.

Tu crées tes propres pochettes, non ?

Oui, je fais toujours mes propres visuels, sauf sur Tropics of Love.

C’est une volonté de tout contrôler, sans que cela soit péjoratif d’ailleurs !

Pour moi, il y a quelque chose de l’oeuvre totale – il y a de l’intention dans tous les détails, ça fait sens de le faire soi-même. C’est comme le mix : tu prends des décisions qui font partie du morceau, presque de songwriting. Pour moi, ça n’a pas de sens de le séparer. Mais je comprends totalement que l’on puisse le faire, c’est juste ma façon de travailler. C’est comme la vidéo, quand j’ai commencé à bidouiller, je me suis rendu compte que c’était assez proche de la musique dans la composition.

Tu vas jusqu’au mastering ?

Non, je le laisse à des professionnels. C’est hyper satisfaisant de recevoir le projet fini et de se dire que ça y est, il ne m’appartient plus. Si je le faisais moi, c’est comme si ce n’était pas fini. C’est aussi en partie pour ça que je ne mixe pas dans l’ordinateur mais en analogique : je me note jamais les réglages et je ne peux pas revenir dessus. J’aime bien cette idée que cela soit figé dans le temps et que s’il y a des défauts, on vivra avec.

J’imagine que tu as pas mal de machines dans ton studio…

Cela fait tellement longtemps oui, j’ai mis tous mes cachets dans mes machines (rires) J’ai arrêté maintenant : on se rend vite compte qu’avec très peu tu fais la même chose, voire mieux.

Joakim sera en live à Marathon!, le 3 décembre à la Gaîté Lyrique.

Second Nature, son dernier album en date, est disponible sur Tigersushi.