Une fois la musique créée, enregistrée et produite, il reste une étape avant de pouvoir l’écouter sur les plateformes de streaming ou sur disque : le mastering. Finitions de l’ombre et travaux techniques, on vous embarque dans trois studios spécialisés dans cette opération d’orfèvrerie. Après SodaSound et David Cukier, troisième et dernière étape chez Mathieu Berthet, routier du milieu et encyclopédie infinie.

Pour créer un morceau, il y a, dans l’ordre des choses et pour simplifier au possible : l’inspiration, la composition, l’enregistrement, la production et le mastering. Les quatre premières peuvent se faire en même temps ou bien l’une après l’autre, dans un ordre défini ou bien très flou, c’est selon. Une chose reste, quand tout est fini, poli, lustré au possible : le mastering. Cette étape qui fait passer un titre composé en studio ou à la maison dans des cases bien définies, celles des normes d’écoutes et des standards, de la plateforme d’écoute basse définition au disque vinyle. Une étape qui prend donc un titre terminé (dans le sens de la composition et de la création) et l’amène vers un produit fini écoutable convenablement par tous.

Une opération de finition, obscure car précise et technique, qui vient améliorer, forcément, les travers et défauts que les artistes ont mis dans leurs créations, intentionnellement ou non. Gommer les trous, pousser les ondes sonores vers un standard acceptable et accepté par les outils d’aujourd’hui – on parle de LUFS, pour Loudness Unit Full Scale, unité de mesure utilisé dans toute l’industrie qui a pour but d’imposer un volume sonore ressenti constant et égal entre différents titres pour éviter les changements trop brusques de volume et in fine, avoir une qualité d’écoute plaisante.

Passer au mastering, c’est faire entrer ses productions dans ces normes donc. Et elles peuvent être très diverses : plateformes d’écoutes, mais aussi vidéo, vinyle, CD et aussi le club. Chaque support a ses propres spécificités et un des buts de l’opération est de faire en sorte que le morceau en question sonne le mieux possible pour l’écoute que l’on va avoir. C’est aussi diriger le titre vers le « son » que l’on souhaite avoir : renforcer les basses, garnir les aigus, alléger ceci, augmenter cela, vous voyez l’idée. Pour cette opération chirurgicale et parfois douloureuse, il est nécessaire de passer la main à des professionnels. Des studios de mastering, même à Paris, il n’y en a pas beaucoup.

Équipements lourds, savoir-faire précis et coûts du travail : on a voulu en savoir plus sur ces métiers de l’ombre et ces lieux un peu magiques en trois étapes. Après le studio Sodasound puis celui de David Cukier, direction l’antre de Mathieu Berthet, sous les tours grise d’Aubervilliers.

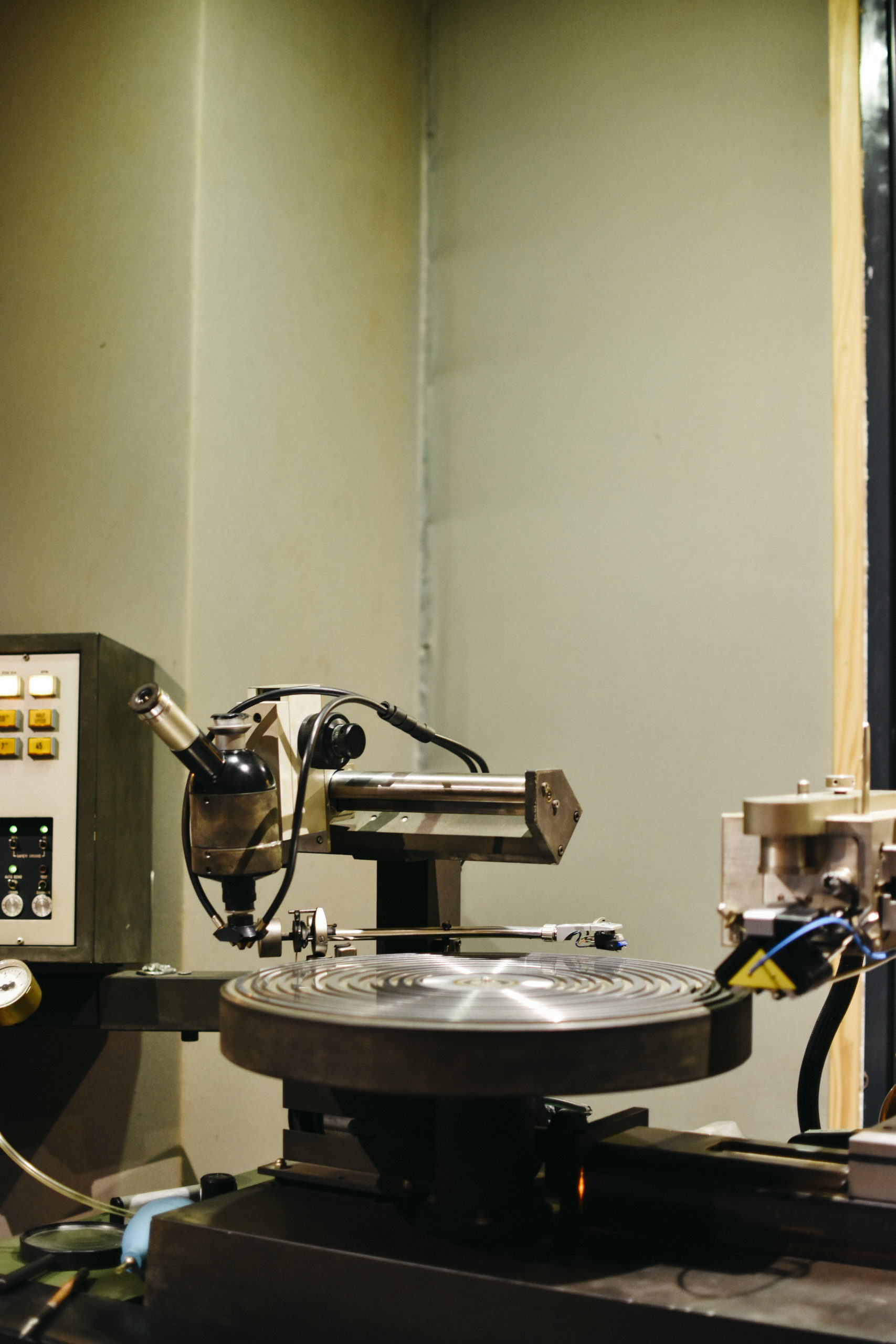

« On dit toujours que pour le mastering, il faut posséder des « oreilles d’or », mais non. J’ai une très belle paire d’enceintes, je connais par coeur mon système et j’écoute ce qui ce fait un peu partout. » Dis ainsi, l’opération paraît simple. Un jeu d’enfant. Mathieu Berthet n’est pourtant pas novice dans le métier. Ingénieur du son indépendant depuis plus d’une quinzaine d’années, il réalise du mastering digital et de la gravure sur vinyle dans son studio d’Aubervilliers qui accueille également Villette45. Un sous-sol d’un ensemble de tours d’habitations compartimenté en plusieurs studios, et son atelier. « On a monté les studios il y a cinq ans », poursuit-il. « C’était un plateau : il fallait faire les murs, tout. C’était une super période, très excitante. » Avant cette installation en périphérie de la ville, Mathieu a d’abord fait ses classes dans d’autres structures. « J’ai commencé à Bastille chez Cyber Production, l’ancien Syncrophone. C’était un gros studio avant la crise du disque et du vinyle. » L’arrivée massive du digital, les CDs, le désintérêt pour le format va mettre le studio à l’arrêt et permettre paradoxalement à Mathieu de se lancer en indépendant, notamment en achetant cette fameuse machine à graver ; une machine complexe, âgée, que l’on ne fait plus actuellement et qui fait toute la particularité de son travail. La gravure vinyle en temps réel. « Le marché s’est effondré et je l’ai récupéré » raconte Mathieu. « J’avais hésité à l’époque à la prendre – tout le monde arrêtait le vinyle, les DJs découvraient les CDJs, Beatport marchait bien, on ne savait pas si le format vinyle allait perdurer. Je l’ai prise à ce moment-là, cette machine. Un ami, Sylvain (Zadig, ndlr), m’a encouragé à le faire. » Un joli pari sur le futur, qui paie aujourd’hui. « Depuis sept ans environ, le business reprend : aucun professionnel n’aurait pensé ça. Des usines se créent un peu partout dans le monde, le retour du support est dingue ! »

C’est que le retour du format est inattendu certes, mais pas totalement dénué de sens. Il y a bien sûr l’objet en lui-même, le côté physique et le toucher, la sensation d’avoir quelque chose de tangible dans la main. L’aspect musical et la qualité d’écoute joue aussi. Mathieu : « un vinyle bien fait – parce qu’il faut qu’il soit bien fait. Un vinyle bien fait, avec de bons fichiers, une bonne gravure et par une bonne usine, le tout sur une bonne platine d’écoute, le vinyle est agréable et au-dessus de la qualité d’un fichier digital. » Ce qui fait pas mal de conditions et de « si », pas toujours accessible à tout le monde. Le format a une valeur sentimentale aussi, presque philosophique. « Ce que j’aime bien dans le vinyle, c’est se déplacer dans le temps. À la maison, j’ai par exemple un disque disons de 1978 ; quand je le mets sur la platine, je suis réellement dans les mêmes conditions que les personnes qui l’ont créé. Sauf si c’est une réédition. Cela ne se fait dans aucun autre média. » Un déplacement dans le temps, une madeleine musicale qui fait son effet à tous les coups.

Retour au matériel et à l’équipement, central dans tout studio et encore plus dans la démarche de Mathieu. Il réalise donc de la gravure sur vinyle, et du mastering digital. Deux processus bien différents pour parfois le même « fichier », la même source. La gravure, technique et analogique, il l’a apprise sur le tas. Car c’est un savoir-faire rare, précis et qui forcément, se perd, ou ne se donne pas facilement. « Quand j’ai commencé, personne ne voulait donner leur savoir-faire, leur plan, comment faire les choses… Il n’y avait aucune info qui circulait. » Une logique de monopole, « typiquement française » selon Mathieu. Il a tout de même fini par en savoir plus, grâce à Yann de Kéroullas, un ingénieur et graveur indépendant « avec qui j’ai travaillé pendant quelques années et qui m’a apprit pas mal de choses. J’ai rencontré son frère, Hervé de Kéroullas (DK Mastering, ndlr), avec qui je me suis installé rue St-Maur après Cyber Production. J’ai appris en gravant, en discutant avec d’autres personnes… Ça a été très long, et difficile. » Un apprentissage et un processus qui n’est jamais terminé. « J’ai encore appris des choses récemment » poursuit Mathieu. « J’ai rencontré Yves Delaunay, l’un des patrons des studios Dyam à Paris, l’un des meilleurs studios des 90’s, pour lui acheter du matériel. Il m’a apprit plein de choses ! Comment était le business à l’époque, le boulot de studio dans ces années-là… Il m’a confirmé que le vinyle était un produit difficile à travailler. »

Justement, qu’en est-il dans le détail ? Qu’est-ce qu’il fait que le vinyle soit un support si délicat à travailler ? « Il y a des sons qui sont difficile à graver – le piano, le saxo et certaines voix, qui peuvent saturer. » Il appelle ça des « sifflantes », des micro-saturations qui gênent l’écoute. Mathieu poursuit : « Le vinyle a une particularité : il faut éviter les fichiers trop compressés, trop loud. Les masters que l’on envoie pour la gravure sont plus aérés, moins oppressants ou agressifs qu’en digital. Pour le digital, on a tendance à sur-compresser les audio pour paraître plus fort que l’autre, alors que ce n’est pas forcément la solution. » Une remarque que Sodasound et David Cukier ont également fait : la guerre de la compression au digital nuit à la qualité d’écoute et à la musique même. « En digital, on est limité à 0 db. C’est un niveau, on ne peut pas le dépasser. Pour paraître plus fort, on va donc placer un limiteur qui va bloquer le zéro et derrière, on compresse pour avoir cette sensation de volume, de densité. » Une approche que l’on a pas avec le format vinyle, format analogique. « On peut graver à +3, +4 ou +5 db, avec un fichier de 15 db de dynamique (de différence de niveau dans la même piste, ndlr), cela sera beaucoup plus confortable. » Et c’est là que toute l’expertise de Mathieu et de son expérience derrière sa machine à graver entre en jeu : il peut ajuster au plus près le résultat. « Pendant la gravure, j’écoute en temps réel le rendu. Cela permet de re-calibrer des choses. »

Corriger oui, mais dans la limite du possible et du raisonnable : le mastering reste une étape de finitions, une étape technique qui vient après la production. Comprendre : ce qui a été fait en amont ne pourra pas être miraculeusement corrigé. « Je ne suis pas magicien » abonde Mathieu. « Je peux corriger des défauts, mais pas plus. Plus la production est bien faite et plus c’est facile. » Viens alors la relation avec les client.e.s, les attentes des musicien.ne.s et artistes versus la réalité de l’étape. « C’est compliqué » continue t’il. « Tout le monde se compare et veut le même son que les grands groupes de l’histoire de la musique. Je récupère des projets presque finis, l’artiste et ou le producteur ont tout donné. S’ils viennent me voir, c’est qu’ils estiment que leur travail est fini. Je prends le fichier, j’écoute, je vois ce qu’il se passe et j’essaye d’optimiser le son comme je peux, comme je l’entends, comme je pense pouvoir le projeter. Je fais mes retouches et souvent la première ou seconde version est la bonne. Je peux en faire plus, mais si la troisième ou quatrième version ne conviennent toujours pas, soit mes goûts ne sont pas les bons pour le projet, soit l’artiste ne sera jamais comblé. » Mastering et psychologie, deux faces d’une même étape.

MB Mastering

crédits photos : Thibaut Divay-Cessieux